ギルドとマイノリティ集団によって守られてきた革の道

革は貴重品であり、なおかつ日常品でもあった。兵器の一部となるだけでなくぜいたく品としても使われ、日常品の一部でもあった。汎用性がある商品だったから皮革の商いは儲かった。古来から皮革を製造する人々とそれを運搬し販売する人々はルートをつくり、それを維持し続けてきた。そんなルートを本書ではあえて「革の道」と呼びたい。革の道は拡張につぐ拡張を重ね、今に至っている。欧州でもアフリカや中近東、アジアでも、革をつくりあげた職人や遠方に運んだ商人たちは「ギルド」(同業者たちが技能集団としてつくりあげた自治組織)をつくっていることが多かった。特に欧州の皮革ギルドは何百年もの歴史がある。

一方ギルドの外側でマイノリティとして半ば自律的に皮革の仕事をしてきた集団もある。ユダヤ系やイスラム教徒の集団、あるいは客家と呼ばれる中国の華南発祥の集団などだ。彼らは概して既存のギルドから排斥されたため、親族や家族組織を動員して革ビジネスを遠隔地に広げていった。何代にもわたって商いを続け、革の道の担い手となり、ビジネスで成功をおさめてきた。

英国では皮革 製造と販売にかかわる業界は職種によって十数種類ものギルドに分かれていた。現在の英国の皮革産業自体は斜陽産業だとはいえ英国製の皮革製品はいまでも「高級品」としてのブランドイメージを保っている。有名な皮革ブランドではアスプレイ、エッティンガー、グレンロイヤル、ダンヒルなど私たちが知っているブランドがある。蜜蠟を塗ったブライドルレザーは英国製として特に有名で、耐久性に優れた高級皮革として知られている。だが皮革ギルドで現在英国内に残っているのは13余りだ。彼らはもはや直接革づくりに関与することはなく、皮革に関する教育支援やチャリティ事業に資金を提供している。むしろご先祖が皮革づくりに携わった歴史をもつ家系の人々が集い、親睦を深める組織となっている。高級皮革製品には富裕層のイメージが強く、特に皮革を扱う商人たち(レザー・セラーズ)は豊富な資金力を利用して皮革ビジネスから金融街のシチーなどに進出していったから、その子孫も富裕層になっていることが多い。

英国のブルジョワ層をつくった革

2017年9月上旬、私はロンドンのシチー(金融街)にあるレザーセラーズカンパニー(leathersellers Company)ホールのレクチャールームに立っていた。ここでセミナーをおこなうためだ。英国には1980年代から90年代にかけて数年間住んでいたことはある。だがシチーとは無縁のしがない学生だったから、ホールがあるこの界隈に滞在したことはおろか、足を踏み入れたことすらなかった。観光客が好きなロンドンタワーが対岸にみえる。だが華やかなオックスフォードストリートやナイツブリッジなどとはまったく違っていて、きちんとスーツをまとって足早に歩く人々が目につく。みるからに金融関係で働いている人々だ。

後でレザーセラーズカンパニーがシチーのかなりの部分の土地を持っていると聞いて、なるほどと思った。年間百億円以上の予算を持っているのも、真新しいホールのオープニングにアンドリュー王子が来賓としてやってきたというのも納得だ。

ホール内の意匠も凝っている。革の専門家たちが集う場所らしく、壁にも床にも革がふんだんに使われている。壁の一部は柿色に、そしてカーペットや手すりには薄く灰色がかった紫色(モーブ)の革がつかわれている。天然なめしだというが、この色は革には難しい色だ。玄関ホールの階段の手すりの革からはじまったモーヴ色の革をひきたてるために、ガラスの色までモーヴにし、壁の柿色とマッチさせている。

レクチャールームは静寂な雰囲気を保つために生演奏以外は音響類の使用が禁止されてる。金ボタンをつけた伝統的な制服をまとった恰幅のよいスタッフたちがにこやかに応接してくれる。ホールは交通の激しい通りから一歩入った静寂な一角に建っているが、建物の前には小ぶりのブロンズ像がつつましく置かれていた。かまぼこ型の木の台の上に乗せた原皮から毛をこそげとっている若い革なめし人の姿だ。気づかないで通り過ぎてしまうような小ぶりな像だが、ホールの正面に立っているところをみると、メンバーたちは皮なめしにかかわっていたご先祖様に愛着を感じているのだろう。

18世紀、英国の産業革命が華やかなりし頃、輸出の花形は綿織物だった。だがその次に多かった輸出品が皮革だったことはあまり知られていない。革というとブーツやバッグなどの日用品や奢侈品になるばかりではない。当時は重要な軍需品であり工業製品でもあったのだ。プラスチックやグラスファイバーがなかった頃、あらゆる工作機械は革を必要としていた。強靭なベルトやワッシャーなどの部品に革がつかわれていた。黒死病が去り人口が徐々に増え始めた14世紀末から、英国の革の需要は飛躍的に伸びた。英国中の道路が整備されはじめたからだ。流通網が整備され、人々の移動が円滑化された。たくさんの馬車が必要だった。馬車の内装や御者の鞍、鞭、革のブーツなどの馬具には皮革が大量に必要だった。

人口が増えると靴の需要も増える。軍隊にはブーツだけでなく刀剣や銃を肩や腰に下げる革も必要だ。 背嚢の一部は革だったし帽子帽子や手袋にも革を使う。当然皮革関連業者のギルド、特に完成品を販売する「レザーセラーズ」は大いに儲け、大金を手にする。儲けた金でレザーセラーズのギルドはシチーの土地を買い占めていった。儲けを手にした会員たちはシチーに進出し、実業家や銀行家へと転身していった。

その結果現在のレザーセラーズカンパニーの会員の多くには実業家や金融家が多いいということになる。パーティーは晴れがましく、いつも会員でいっぱいになる。手袋づくりの家系に生まれ、化学者でありMBAももつ皮革ビジネスをよく知るレッドウッド教授もこの協会のメンバーだ。彼によると、当初はメンバーのライフスタイルに圧倒された。パーティーでメンバーが何気なく話しているビジネスのスケールが違う。著名人や著名企業の名前がごく普通に言及され、富裕層のネットワークがみえてくる。

集まりがあると必ず蝶ネクタイをつけたフォーマルな服装で出なければならない。ロンドン郊外に住んでつつましい生活をしている彼は集まりのたびに汽車でロンドンにむかう。その時はかならず一等をとるようにしている。パディントン駅についたらパリッとした蝶ネクタイとフォーマルスーツでタクシーに乗り、このホールに向かうためだ。移動中の汽車のトイレで着替えるので、二等車だと狭いトイレで「苦労して汗だくになる」はめに陥ってしまう。そんな涙ぐましい話を披露しながら、彼はイギリス人が歴史を重んじ、ギルドが好きなことを綿々と語ってくれた。

現在の英国のエスタブリッシュメントをみると、18世紀後半から19世紀にかけての産業革命期に資産を築いた人々の子孫が多い。そのなかには皮革業に携わっていた家系も少なくない。20世紀初頭までは、資本家や有力政治家の家系のなかには必ずと言っていいほど皮革ビジネスを手掛けている人が混じっていた。そのくらい皮革は儲かったからだ。

職人や商人たちの「カウンターカルチャー・ムーブメント」

西欧のギルド(ドイツ語でツンフト)は中世から近世にかけて西欧諸都市で商工業者の間で結成された各種の職業別組合のようなものだ。政治的な声をあげることが許されていなかった庶民のなかから職人や商人といったプロフェッショナルが出現し、台頭してくる。その契機を与えたのがギルドだ。いってみれば当時の王侯や貴族、聖職者たちといった支配階級に結束して対抗するカウンターカルチャー・ムーブメントのようなものだ。職人や商人らは13世紀をターニングポイントとして、次第に政治・経済力をつけてくる。14世紀半ばには欧州の人口を半減させる黒死病が出現するが、その痛手から立ち直り早期に産業振興をなしとげられたのはギルドの組織力のおかげでもある。当時の特権階級に対抗し、市民である商人や手工業者たちは自らの権益を守り、権力者に対抗する力を「同業者の組織力」によって得た。

英国では、ギルドのステイタスを誇示するために制服(リヴァリー)をまとうことを決めた。制服を調達できることはある程度財力がなければできない。だから最低限制服を調達できるくらいの経済的余裕がある人だけが会員資格をもつことができた。当然親方はその範疇に該当する。だがその下で働いている一般労働者のほとんどはそれに該当しない。制服はギルドの誇りとステイタスを表現するファッションだったのだ。

このため英国ではギルドはリヴァリー(制服)カンパニー(仲間)と称される。他所でもギルド組織はあるものの、制服をあつらえることに執心した文化は英国ぐらいだろう。職人や商人たちはエスタブリッシュメントの人々が町を練り歩くときに身にまとう定められた装束(制服)に憧れ、自分達もあんなふうに制服をまとって存在を誇示したいと熱望した。そしてその念願がかなったとき集団のアイデンティティとして着ることを許された制服に執着した。そろいの華麗な制服には革や毛皮があしらわれ、マントも革だ。ギルドの紋章が入った帽子をかぶり、揃いのブーツを履く。新たな権威が目に見えるようにするのは示威行為として重要だ。これでまちを練り歩くためには揃いの制服はきわめて重要なファッションだったのだ。

ロンドンのレザーセラーズギルドでは今でも新しい理事が選ばれると、古式ゆかしい当時の制服をまとってギルドホールのまわりを練り歩く。年数回の大パーティーの折にはもはや制服は着ないものの、ギルド伝統の紋章がはいったメダルを首から下げる。ギルドの会長が選挙で選ばれたあとでレクチャーをおこなうときは革の装飾が施された重いガウンをまとう。ご先祖たちが獲得した特権のありがたさ、晴れがましさを追体験するとともに、その伝統を忘れないためだ。

ギルドは中世から近世にかけて、社会生活の規律をつくり、「まちのクラブ」「まちの学校」としても機能した。上流階級の師弟が家庭教師をつけられ寄宿学校にはいって教育を受けるのに対し、庶民はギルドで教育を受けた。ギルドは職業学校として男子に読み書きも教え、社会規範を教えた。技術は父から息子に伝えることはできたが他の仲間のところで修業することは新しい知識と経験になった。ギルドの「試験」に合格してお墨付きをもらえば英国だけでなく欧州大陸でも修業できる。資格をもって一人前になった職人は「旅をする人」(journeyman)と呼ばれたように、腕を磨くために他所にいって仕事ができた。それを保証するのがギルドだったのだ。ギルドは息子がいない親方が弟子をリクルートしたり、娘の婿を探す為にもつかわれた。弟子入り希望望者にはギルドの取り決めに従って授業料を徴収することもできたし、技術を教え込みながら仕事をさせることもあった。

ギルドは地域単位で編成され、他所からやってきた同業者が勝手にその土地で営業することを禁じていた。よそ者には冷たいが仲間には手厚い庇護を約束していたものだ。もしものときにそなえて自分の葬式代を積み立て、仲間が亡くなるといっしょに棺を担ぐ。未亡人には見舞金を渡す。集団内で婚姻すれば技術も継承されやすかったし職能集団としてのアイデンティティ―も強化される。実際互助会のシステムは便利で、ギルドに似た組織は欧州だけでなく中東や北アフリカなどにもあった。インドのカーストはかつてのギルドのような組織に内婚のルールを強化したものであるともいえる。北アフリカで聞いたのは、さまざまなギルドが発行する証明書が製品の品質保証をしていたことだ。遠隔地貿易に携わる商人たちにとっては一定の品質を保証してくれるギルドの証明書システムは便利この上ないものだった。

英国やドイツ、イタリアなどでは近世の都市行政をつかさどる市長は各種ギルド組織の代表の中から選ばれた。有力なギルドから選ばれた代表が議会によって都市を運営していた。ギルドはまとまりがあり、集金力も優れている。結局のところ為政者たちにとっても便利な存在だった。戦争する場合はこれらの各種ギルドに無心することもできたからだ。事実、英国のピューリタン革命がおこったとき、クロムウェルはギルドそれぞれに多額の献金を割り当て、戦費を調達し国王派との内戦を勝ち抜いた。ギルド側からみると、クロムウェルはそれまで貴族に独占されていた政治力を分け与えてくれたのだから支持する甲斐がある。ギルドによっては、地域の王族や貴族に多額の納税をするかわりにメンバーの兵役を免除させるように取り計らう交渉もできた。

ギルドの凋落

そんなギルドの繁栄も永遠ではなかった。国際的な産業化の波が19世紀の欧州を席捲してゆくにつれギルドは国家にとって邪魔な存在になってくる。地域外からの侵入を許さず価格も納期も自分達の基準で決め、自分たちの権益を守るのが第一のギルドには柔軟性が欠けていた。同じ製品が早く安く大量に手に入るためには国境を超えた商売が必要だ。国際的な産業の波が欧州を席捲してゆくにつれ、ギルドは解体させられてゆく運命にあった。

一方皮革産業界では、フランス革命の後期に出現したナポレオン・ボナパルトによる近代的な戦争が大きな転換点をもたらした。彼が大陸制覇に向けて戦争をはじめたことにより、急激で大規模な皮革需要が起こったのだ。ナポレオンはいままでにない数の兵を遠征の先々で調達し、農民や浮浪者も兵士にとりたてた。それに対抗して他の欧州諸国も大きな軍隊を整えなければならない。彼らの軍隊には数十万から百万足単位での軍隊用のブーツが必要だった。早くしかも安く作られねばならなかった。

兵士らはつい最近まで農民だったり浮浪者だったりとほとんど兵隊として訓練されていなかったが、装備は必要だ。ブーツはなかでも最低限必要なものだった。当初革命フランス政府はフランス国内で安くしかも早くブーツを調達しようとしたが靴職人は断固として拒否した。そこでフランス政府は英国のノースハンプトンにブーツを大量発注する。ノースハンプトンにはすでに英国軍隊からも注文があり、結果的には英国軍にもフランス軍にも兵隊用ブーツを大量に納入することになり、異常な好景気に沸き立つ。

産業革命による機械化がはじまっていない当時、量産体制を支えたのは家内制分業だった。家族全員で分業して靴を一足仕上げる。なめし人から調達した革をカットしてブーツの形にするのは父親だが靴底とアッパー部分の接着は子供や妻にまかせる。彼らが鋲を打ってくっつけるのだ。こうすると職人がひと針ずつ底革と上部を縫いあわせなくても済む。このやり方は従来よりスピーディだった。こうして靴製造は分業体制へと変貌をとげてゆく。

だがこのような省力化、スピード化のなかで職人の失業が増加した。分業が進むと早く靴はできるのだが、熟練職人の必要性が減る。そうなると一人前の職人は仕事にあぶれ、一家を支えることができなくなる。分業体制がはじまった工場では職人としての訓練を受けていない女性や子供が低賃金で雇われ、技術をもつ職人の生活は圧迫され、ギルドは結局崩壊していった。

工場に雇われざるを得なくなった職人たちは、自分たちの生活を守ろうと職種別組合を組織してゆく。その先駆けとなったのが靴職人組合だった。自分たちの生活が脅かされるのを体感し、ともに立ち上がったのだ。

一方、職人ギルドと商人ギルドとの間でも数世紀にわたる深刻な抗争が続いていた。製品を販売する皮革商人たちは職人たちに比べて利益の点では圧倒的に有利だった。産業革命で大いに得をしたのも資本をもつ商人たちだ。それに比べると技術しかもたない職人たちは十分な恩恵にあずかっていない。職人たちのなかでもっとも大きな不満をもっていたのはほかならぬ皮なめし人たちだった。皮をなめして革にするという過酷で技術を必要とする労働作業が安く買いたたかれている。彼らはずっとそう感じていた。利益は苦労の割には少ないだけでなく、最終製品の革の完成度の見極めは靴職人ギルドのメンバーにまかされていた。職人たちに買い取らせる値段設定も靴職人や仕上げ工のギルドがおこなっていた。なめし人は直接消費者に革を売ることはできない。だから靴やブックカバーを作る職人に買い取ってもらうしかない。出来た革が十分になめされていないと判定されれば、靴職人たちはその革を突き返すことすらできた。結局のところ、なめし工場をもち、染色や仕上げまでの工程をすべてできる資本家、すなわち工場主が有利になる。工場主が完成品の販売ルートまで抑えていれば、莫大な利益を手にすることができる。それは今日のグローバル資本の走りでもあった。そんな人々の末裔がロンドンにあるレザーセラーズ協会の会員たちというわけだろう。だがグローバルに革をつくり販売ルートを抑えていったのは彼らだけではなかった。皮革の道はマイノリティ集団の人々によってもつくられていたのだった。

イベリア半島のユダヤ人

イベリア半島居住のユダヤ人は元来モロッコやチュニジアなどの北アフリカとつながりが深く、スファルディムと呼ばれる。スペイン語とヘブライ語の混合したラディーノと呼ばれる言語を話す。一方東欧やロシアに居住するアシュケナージはドイツ語とヘブライ語が混合したイディッシュを話す。両者ともに祖先の土地を追われ欧州や北アフリカに流浪の民として散っていったものの、迫害され、時に虐殺された歴史をもつ。東欧で迫害されたアシュケナージに比べるとスファルディムはイベリア半島で15世紀まではイスラム勢力と共存する生活だった。一方、イスラム勢力はユダヤ人も北アフリカ系イスラム教徒も等しく領地に受け入れた。ユダヤ人はイスラム系のアラブ人やベルベル人の職人たちと革づくりに従事していたのだった。

ある日、私はふとしたことからモロッコ生まれのユダヤ系イスラム教徒のオスマンと知り合いになった。彼によるとスファルディック系のユダヤ人は20世紀半ばまでなんの問題もなくモロッコに溶け込んで暮らしていた。そこに降ってわいたように起こったのが1948年のイスラエルの建国だ。イスラエル建国はアシュケナージ系ユダヤ人が率先したもので、北アフリカ社会に溶け込んでいたスファルディック系ユダヤ人はあまり関心がなかった。だがイスラエル建国はイスラム教徒の怒りを買い、イベリア半島に残ればイスラム教徒に殺害されると思いこんだユダヤ人の多くはイスラエルに移住した。

彼の母はスファルディック系ユダヤ人で父はアラブ系イスラム教徒だ。ユダヤ教では母方が重要でユダヤ教のアイデンティティは母方から受け継ぐという。だが、彼にとっては父系のアラブ系イスラム教徒のアイデンティティのほうが強い。今はスコットランドに住んでいるのでめったに周囲には自分の宗教については話さない。だが、彼はイスラム教徒としてのアイデンティティをもっている。

オスマンの両親のようにユダヤ系とアラブ系のカップルはイベリア半島や北アフリカでは珍しくない。ユダヤ系でもビジネス上有利なアラビア語を話す人々は多いし普通にアラブ系とのビジネス上のつきあいがある。ユダヤ系の人々はショービジネスでも活躍し、アラビア語や現地の言葉で歌う歌手が多い。古い有名な歌謡を歌う大歌手の名前をあげてもらうと、大抵ユダヤ系だ。

ユダヤ系やイスラム系双方に敵対的だったのはむしろ西ヨーロッパのキリスト教勢力だった。15世紀にイベリア半島のイスラム系諸王朝がキリスト教勢力に敗北すると、イベリア半島からユダヤ人もイスラム教徒も駆逐されてゆく。留まってカトリックに改宗するか、イベリア半島を去るかの選択を迫られた。ユダヤ人たちは都市民として生き残れるように手に職を持っていた。技術だけでなく、金融やビジネスにもたけており、それらの職種を歓迎する国は欧州にはいくつもあった。彼らを受け入れる英国やベルギー、オランダなどに移住することも可能だったが、北アフリカに逃れる選択もあった。実際のところ、欧州でムーア人と呼ばれていた北アフリカ出身のイスラム教徒やアラブ人たちと一緒にモロッコに逃れたユダヤ人も多いとされている。

一方、イベリア半島にとどまるために表面上改宗し、ひそかにユダヤ教を信仰し、現地で通婚し生活を続ける人々も少なくなかった。この結果現在のイベリア半島(ポルトガルとスペイン)では両者の遺伝子をもつ人々が少なくないとされる。アルジェリア、エジプト、リビア、モロッコ、スーダン、チュニジアはイベリア半島とともに「アンダルーシア」と呼ばれ、共通の文化圏を形成しているのだ。

なめし職人や靴職人のユダヤ人たちは多かった

いつどんなところでも生きていけるようにユダヤ人は農民ではなく都市民であり続けることに固執した。金融業や医術、学術分野でユダヤ系の活躍は広く知られている。だが、実は当時のユダヤ人のなかでもっとも多かったのは専門職人だった。実際13-4世紀の欧州のユダヤ人集団の記録をみると、50パーセントから77 パーセントは職人だ。もっとも多かったのが織物職人でそのなかの30から49パーセントを占め、その次がなめし皮職人で、職人全体の15から30パーセントを占めていた。むろん靴職人も多かった。19世紀の記録によると、イベリア半島から北アフリカに逃れ皮なめしに携わっていたユダヤ人は、アルジェだけでも45名いた。靴職人は実に730人いたという。イスラム教徒とユダヤ教徒の職人がスペインのコルドヴァでつくっていた靴は多彩な色に染められ、高級品の代名詞となって「コードヴァン」と呼ばれるようになっていた。

「コードヴァン」というブランド

今日「コードヴァン」、特に馬の尻の部分を使ったシェル・コードヴァンは高級な馬革をさす。だがもともとはユダヤ教徒とイスラム教徒がイベリア半島でつくりだした高級なヤギ革のことだ。(コルドヴァ製の革、すなわちコードヴァンとなった)。今日でも英国の英語では靴職人をコードウエイナー(コルドヴァの人)と呼ぶくらいその技量は伝説的になった。

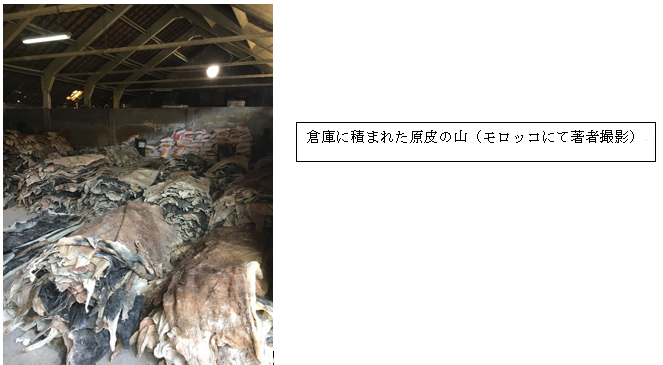

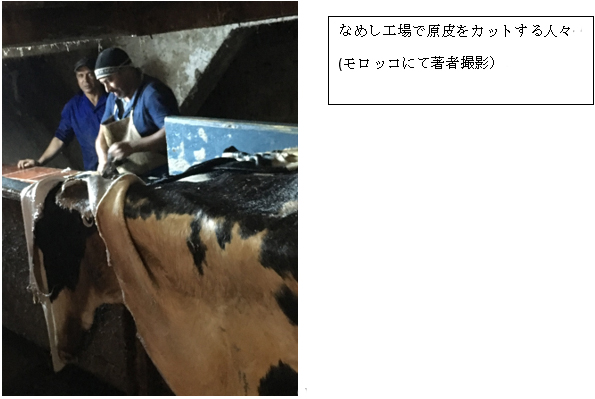

16-7世紀のオットマン帝国でもユダヤ人の皮革商人は大活躍した。バルカンからの原皮を買って、それを帝国内で仕上げさせ、売っていた。北アフリカのフェズやイベリア半島のコルドヴァとトルコやユーゴスラビアをつなぎ、アラビア半島のメディナからイタリアのヴェニスに至り、フランスの首都パリともつないで皮革製品を販売してゆく。フェズで原皮にした革をコルドヴァにもちこみ、仕上げてからヴェニスに輸出する。そこで店を開いているビジネスパートナーに渡す。別のルートでは北アフリカを基点とし、アラビア半島に達し、サウジアラビアのメディナにも店をもつ、といった具合だ。原皮は北アフリカのフェズ周辺で集め、下処理し、塩漬けにしてコルドヴァに輸出し加工させる。こんなビジネス地域をもっていれば各地を結ぶパートナーが重要だ。俄然信頼がおける親族や同じ集団内の同業者たちがパートナーとして優先される。それも何代にもわたってこのルートで仕事を続けることで安定的なビジネスになる。このような信頼関係によってつくられているのが革の道だ。

そのルートは今でも役に立っている。伝統的な皮革のグローバルビジネスと生産加工のネットワークだ。例えば私がモロッコで訪れたなめし工場はすでにイタリアのサンタクローチェとつながっていた。イタリア本社に雇われているアブドゥラ氏は原皮の鑑定人だ。革の買い付けの目利きとして世界中の革を求めて旅していたが、アルジェリア人でイタリア国籍をもち、イタリア語とアラビア語、英語とフランス語に堪能だった。

イタリアはグローバルファッションの集積地のひとつとしてモロッコだけでなくアルジェリア、南アフリカ、エチオピア、南インドにもつながっている。「モロッコでいいのは小牛の皮やヤギ皮だ。牛の原皮の質がいいのは東ヨーロッパだ。南米の牛皮はカナダ産に比べると質が落ちる。でもサイズが大きいから家具むけにはいい」といった具合に解説してくれた。実際に目でみて触り心地で瞬時に良し悪しが分かるのは経験だ。だが土地の文化をよく知る彼のようなアンダルーシア人がこの職種に適しているのは今も昔も変わらない。

さげすまれた皮なめし人

なめし人は、どの国でも「ひどい仕事」のひとつと考えられていた。動物由来のたんぱく質や糞尿にまみれ、タンニンの強い臭いがする身体で手足は変色していた。いつも汚れた格好をしなければならず、それが職人たちに強いコンプレクスをつくりだした。「貧しい、汚れた」ユダヤ人たちは、身ぎれいにしたキリスト教徒に道で会うと思わず恥ずかしさに目をそらした。

だがユダヤ人たちは現地の人々がもたない技能をもった集団でもあった。貴族や王族たちは国の経済を富ませてくれるユダヤ人商人や職人の定住を歓迎した。臭気を伴い屍を使うなめし業を土地の人々はいやがったが、ユダヤ人職人たちは実入りのいいこの仕事を引き受けていた。技術さえあれば食いっぱぐれはない。革は高く売れる。王侯貴族は彼らを自分の領地に住まわせれば確実にしかも早く革が手に入ると踏んだ。それゆえ彼らはユダヤ人たちを庇護し、工房を建てられる土地を貸し与え、経営もまかせた。ヴェニスを領有していた貴族は当初トルコのコンスタンチノープルからなめした革を輸入していたが、輸送コストを抑えるため、ユダヤ人職人をヴェニスに呼び寄せることに成功した。ユダヤ人たちがなめし工房の職人や親方から工場を経営する事業主へと転身してゆくのは17-8世紀のことだ。来るべき産業革命期に彼らは事業家として大きな飛躍を遂げる。

南北アメリカ大陸が経済的に活発化してゆく19世紀になると、ユダヤ人たちはアメリカ大陸に渡り、なめし工場を現地につくりはじめる。そしてみずから経営者となってアメリカ大陸の皮革業を牽引してゆく。中にはその後皮革製品を含む衣料やスポーツ用品などに進出し、ファッション業界に進出してゆく人々もいた。アウトドア用のがっしりしたブーツや靴で知られるティンバーランドは中でも有名だ。初代経営者はユダヤ系で、皮革部門の成功をへてファッション部門へとブランドを拡大していったケースだ。

アジアのなめし人集団、客家たち

華僑とは中国大陸でも華南地方から移住してきた集団全般をさす。なかでも客家は皮なめしや靴産業と結びつきが深い。今日でも台湾やタイ、インドネシア、マレーシアなどにゆくと、靴産業や皮なめしなどの皮革ビジネスセクターには客家が多い。欧州列強による植民地政府は、進出した先で軍需品としての革を必要とした。イギリスが植民地化したインドやマレーシア、シンガポールなどにはいずれもイスラム教徒がおり、彼らが皮革づくりを担当した。インドではヒンドゥー教徒たちは皮をケガレとみなし、皮なめしなどの職業にはつきたがらなかった。そこに食い込んだのが客家集団だ。中国南部から移住した客家たちは英国植民地の国々に入り込み、革製造や靴づくりを生業としていった。ケガレなど意に介さない彼らは大抵家族ぐるみで小さななめし工場を経営し、在住のイスラム教徒や低カーストの人々を雇い入れて家族ぐるみ働いて工場を切り盛りした。靴や鞄もつくり、カルカッタのチャイナタウンで売りまくって利益をあげた。ベンティンク通りと呼ばれていたチャイナタウンに近い一地区は、のちに靴通りとよばれるようになったほどで、客家たちが経営する靴店が当時は目白押しだったという。

だが第二次大戦後、その繁栄にも終焉が訪れる。第一の亀裂は中印紛争だった。インド領を中国が侵略し、インド全土にアンチ・中国の嵐が吹き荒れた。危機感をもった客家たちは東南アジアや欧米に移住してゆく。1970年代にはいるとそれに追い打ちをかけるようになめしの汚水処理が環境問題となり、中小工場の経営はたちゆかなくなる。多額の汚水処理場の負担がのしかかったからだ。中小工場の経営者が多かった客家たちは次々と廃業し他国に移住していった。今日カルカッタでなめし工場を続ける客家は十数件に縮小し、多くはすでに東南アジア諸国や台湾などに移住しそこで皮革産業に携わってゆくようになる。彼らが去ったのちのインドの皮革産業はもはやインド系イスラム教徒たちの独壇場となった。

南インドで革をつくるイスラム教徒たち

インドの東部のカルカッタ周辺では客家が皮革をつくったが、インド北部や西部、南部では古くからイスラム教徒が皮革づくりを担ってきた。被差別カースト(アンタッチャブル)の人々が皮革づくりに携わることもあるのだが、彼らの多くは工場労働者やその下働きだ。これに対し、東南アジアの国々とつながり、輸出入に通じているのはイスラム教徒で、彼らは皮革工場の運営にあたる経営者だ。皮革技術、販売ルートなどを管理する経験も豊富で、皮革を輸出の花形に育てたのも彼らだ。

南インドのタミルナード州は皮革製品のメッカとして知られている。州都チェンナイから靴のまちとよばれるアーンブールまでの地域は皮革ベルトとも呼ばれ、輸出に携わる皮革産業の中心基地だ。地域一帯はイスラム教徒住民が多い。それだけでなく皮革関連企業の経営者のほとんどもイスラム教徒だ。経営者や技術者ともなれば収入は多く、社会的地位も高い。

タミルナードゥには海外のグローバル企業から生産を委託された工場も多数操業している。州政府の肝入りで完成した巨大な汚水処理リサイクル施設はコンピュータ制御され、イスラム教徒の技術者たちが管理している。「数か月前には日本からも視察団がきましたよ。彼らは天然なめしにしか興味がないらしい」と笑顔で技術者たちが答えてくれた。イスラム教徒が多く住む地域でもあり、これらの工場では貧しいイスラム教徒の女性たちにも雇用のチャンスを与えている。事業主だけでなく管理職から技術者、工場労働者たちまでほぼ全員がイスラム教徒だ。アーンブールを中心とする皮革ベルトでは皮革産業のおかげでイスラム教徒の中流層がつくりだされている。

宗教的には屍を扱う卑しい仕事だとヒンドゥーが敬遠した過去がある皮革産業だが、今や輸出産業のトップを占めている。インド製の皮革のクオリティも上がっていると欧米の有名皮革メーカーも評価するほどだ。欧米のグローバル企業との結びつきが決定的になったのは、実は1990年代で、EUが設定する環境基準をクリアーするために工場排水や産業廃棄物のリサイクル率を高くしてゆくことが可能になったからだ。中小のなめし工場が資金を出し合い州政府の支援をえて共同のコンピュータ制御による工場排水処理システムをつくったのだ。

明治日本の革づくり人たち

日本では、インドより20年ほど早い1970年代、工場排水処理システムが政府の支援で整備されている。皮革の質に対してもイタリアをはじめとするヨーロッパ勢は日本の革に対しては一目置いている。だが今に至るも日本の革職人たちは海外に雄飛していない。もしもユダヤ人やイスラム教徒たちのように17-8世紀からアジア諸国に雄飛していれば、海外とのネットワーキングは今も続いていたはずだ。なぜこの時期に日本はアジア諸国との行き来が難しかったのだろうか。当然ながら日本の鎖国政策が思い当たる。幕府の政策によって海外渡航は厳しく制限され、交易はごく少数の御用商人が行うことだけが許されていたから、日本の職人たちが海外へ雄飛することは当時は考えられなかった。もしも彼らが海外に飛躍できていたら、その技術は大いにもてはやされ、社会的地位も上昇したに違いない。

鎖国政策を転換した明治時代、賤民制も廃止され自由な海外展開が可能となった。だが、明治期に至り、伝統的な皮革集団だった皮田の人々は特権として与えられていた皮革業の占有性を取り払われ、集団外の人々の参入により、むしろ窮乏化した。彼らを救うために近代的な皮なめし工場と靴工場をスタートさせたのが「最後の」弾左衛門こと弾直樹だ。彼は関東一円の旧皮田集団の14代目統領だった。彼と前後して士族出身の西村勝三も近代皮革産業に取り組むようになる。彼らは時に共同で職人の訓練にあたった。両者ともなめし工場と靴工場を造営し、欧米から専門家を呼び寄せ革づくりや製靴の方法を学んだ。職工たちに学ばせ、技術を伝授した。

禄をなくし路頭に迷った下級武士の悲哀をみていた西村と皮田の人々の路頭に迷う姿をみていた弾にとって、近代産業のなかで生きていける技能を身につけた人々を育てることはきわめて重要なことだった。両者によって靴づくりを学ぶ機会を与えられ、靴職人になる若者もでてきた。旧皮田集団と旧侍・町人出身の靴職人たちは同じ「靴職人」としての仲間意識でつながっていった。彼らが共同して設立したのが靴職人組合だ。近代化をとげた日本の皮革と靴産業は開国10年余りで国産の靴をロシアに輸出できるようにまでなる。靴工のなかには渡米してアメリカの靴工となり高い評価を得るものもいた。だが皮革産業自体は軍需品として長らく軍の統制下におかれる。

軍需産業のくびきから皮革産業がようやくとき放たれたのは第二次世界大戦後だった。日本の高度経済成長のおかげもあり、1960年代から急速な伸びを示し、70年代には未曽有の繁栄を謳歌した。当時はアジア諸国へも輸出が好調で、日本のなめし業界は束の間の繁栄を享受した。だがまもなく、日本から技術を吸収した中国によってアジアの皮革市場は席捲され、1970年代をピークとして日本の皮革産業は急激な下降線をたどってゆく。中国や台湾、ヴェトナムなどに巨大な工場を建て、世界を股にかけて活躍する華僑集団と対抗しえる機動力を日本の中小皮革産業はもっていなかった。

プライムエイジアやイサ・サンテックなど、世界でもトップクラスの生産量を誇るアジアの皮革工場は欧米や台湾の華僑資本だが、今や世界のモデル工場ともいわれるまでに成長している。21世紀にはいりようやく日本の皮なめし業界も「ブランド化」「高級化」が不可欠なことに気づくものの、すでに多くの時間が無為に費やされていた。だが、イタリアの高級皮革のように、小さくとも独自のフィールドを開拓すれば生き残れるかもしれないー日本の皮革産地の人々のなかにはそう考える若い人々もいる。具体的にサンタクローチェはどのようにして成功を手にしたのだろうか。そしてその戦略は日本の皮革にも大いに参考になる道筋を示してくれるのだろうか。