見直される「白なめし」技術

二〇一七年の秋、私は皮革史の専門家であるのびしょうじさんやなめし工場を龍野で経営する松岡哲矢さん、吉田建男さん、石本晋也さんといった若い人々のグループとともに渡英していた。ロンドンの皮革販売者ギルドホールで開催される皮革セミナーで講演をするためだ。テーマは「日本の白革の謎」。白革とは日本に残る脳漿なめし(白なめし)という技術をほどこした革のことだ。欧米からタンニンなめしの技術が伝わる明治時代まで、日本のすべての革は油なめしでつくられていた。

油なめしは時間も労力もかかる作業であり、大きな革をつくるのにはむいていないとされ、欧米ではすっかり廃れてしまっていた。せいぜい手袋などの小物に使われる程度だ。しかし、明治時代に英国へ輸出された姫路の白革は、油なめし製法でつくられているものの、驚くほど強靭で、おまけに美しかった。そして漂白していないのに輝くような白さを誇っていた。いったい、日本の油なめしははなぜ20世紀後半まで生き残ったのか。そしてその技法は外国のものとどう違うのだろうか。そんな疑問が英国の皮革専門家の間からよせられていた。日本のいわゆる「白なめし」は菜種油を使った油なめしの一種だ。

日本の油なめしの技法は、古来大陸から伝えられたとされていて、当初中国から朝鮮半島を経由して伝えられたのは脳漿なめしといわれる動物の脳の脂肪を油として活用したものだといわれる。中央アジアや北アメリカの原住民たちによる油なめしの手法と基本的にはつながっている。古代に伝習された油なめしの技術を独特な形へと昇華したのが日本の白なめしだ。

しかし日本でも白なめしは、明治時代に欧米からはいってきたタンニンなめしやクロムなめしに取って代わられた。革を早く、安く、大量に生産することが求められたからだ。

それでも中小なめし工場によって生産された白なめしの革は、日常品やスポーツ用品として日本人の生活のなかに溶け込んでいた。だが戦後急速に中小なめし工場にも普及したクロムなめしによって消えてしまった。しかし二一世紀にはいり、環境にやさしく作り手にもやさしい油なめしの伝統的な手法がみなおされつつある。この手法をなんとか機械化して高級革をつくれないものだろうか。欧米の皮革研究者たちがそう考えるのも無理はない。

「なめし」とは何のことか

セミナーの話に戻ろう。まず演壇にたったのはノースハンプトン大学皮革研究所のコヴィントン教授だ。化学博士号を持ち、なめし技術について科学的なアプローチを試みる。「ジャパニーズ・ホワイトレザー」について過去の研究例を読み込んでいるコヴィントン教授はこんなふうに初心者むけに説明をはじめた。

「生体からとった皮は腐らないように加工しなければなりません。そのステップが何工程もあり、大変です。油なめしで原皮を柔らかくするには生体に含まれている酵素を使います。あらゆる原皮にはそもそも酵素が含まれているのでそれを活性化させれば柔らかくすることができるのです。酵素は人肌より少し高い温度になると効果を発揮します。その状態をしばらく続けるといりくんでカチカチになっていた繊維がばらばらになり、皮がやわらかくなってきます。この状態が「なめし」なのです。

もともと「原皮」とは動物の身体から剥いだままの状態になっている皮のことです。毛や少量の肉片などがこびりついたままになっているので下処理にはこれを取り除くことが必要です。運搬に便利なようにこの原皮の状態をコチコチに乾かしたり塩づけしたりして運ばれてくるものが多いです。これをある程度きれいにしてから、今度はやわらかくしつつ、腐らないように加工して半永久的な使用に耐える革に変貌させます。いってみれば自然という「あちら側」にいる原皮を加工して「こちら側」、つまり人間の営む世界に取り込むのがなめしの作業なのです。たいていの場合、みなさんは靴や財布に加工された製品しか見たことがないと思いますが、その作業をする前に皮を革に変貌させるというのが第一の魔術でもあるのです。」

なめしの道具がなかったころ、人類は原皮を噛んで、唾液にある酵素を利用して固い原皮をなめしていた。犬の尿やハトの糞に酵素が含まれているのに気づくと、それらを集めてペースト状にしてなめしにつかうようになったところもある。英国では長らく 新米のなめし人は犬の糞を集める作業をさせられていた。今でも鳩の糞をタンニンなめしに使う地域もあり、実際に私もモロッコで目にしたことがある。なめしにミョウバンをつかい、その漂白効果を利用してやわらかく白くすることもできた。ミョウバンでなめした羊の革は美しいのでブックカバーや羊皮紙に使われていた。だがこの革は弱い。しばらくするとボロボロになる。結局ミョウバンなめしは西洋では廃れてしまった。油なめしで姫路の白革のようにしなやかで強靭な革はほとんど知られていない。

革をなめすことに人々は多くの素材と労力を使ってきた。だが「なめす」という事象にさえ文化的な解釈の違いがある。コヴィントン教授は西欧社会と日本との間にある「なめし」についての解釈の違いについての議論を紹介してくれた。

西欧では長らく渋(タンニン)の強い柏や松などの樹の皮を砕いてタンニンをとり、なめし剤の溶液をつくってきた。これが英語のタニング(皮をなめす)の語源だ。後にクロムなめしが出現しクロム溶液でなめしをおこなうことになったが、それでもこの行為はタニングと呼ばれ、クロームタニングとよばれてきた。

それに対し、菜種油やラッコの油、馬や鹿の脳の油などでなめす油なめしは弱いなめし(半なめし)とされ、英語ではレザリング(革をつくること)といって区別してきた。靴の革底や剣の鞘、ベルト、家具などの長期間の使用に耐えなければならない革はこれではつくれないと考えられてきたからだ。用いるなめし剤や技術のカテゴリーによって職種も英語では区別されてきた。なめし人はタンニンを扱う人だからタナ―、ミョウバンで白くなめす人はホワイタヤーで、油なめし人は油入れをしながら引っ張ったり踏み込んだりと圧を加えながらなめしていくのでトイヤーと呼ばれる(引っ張ったり踏み込んだりする行為をトイングという)。何度も油入れをしたりブラッシングをしたりして革を仕上げる職人はカリエという。カリーという動詞はブラシで牛馬の身体を手入れする行為だ。

白なめしの秘密

なめしの仕方や加工技術でそれぞれの職種を区別し、それぞれがギルド(同業者でつくる組合)としてまとまっていた。この区分に従うと、日本の油なめし人はトイヤーとなり、なめし人(タナ―)ではない。ところが日本のなめし人たちはタウイングをしながらタニングをしていた。それだけでなく、ホワイタヤーたちがつくる白い革より白く強靭な革をつくり、最後に仕上げるカリエの仕事すらもその工程に含まれていた。

原皮から毛を抜く下作業を終えた後、西洋ではさまざまななめし溶剤に漬け込んでは引き上げる作業を繰り返す。強い石灰に漬け込んで毛抜きを楽にしようとすると皮は弱くなる。なめしに入る前に石灰をぬくために薬品を使うからだ。

それらの溶剤による化学工程を、伝統的な日本のなめしでは一切やらない。毛を抜きやすくするために、川の水に長時間さらす。姫路を流れる市川や龍野を流れる揖保川などには特殊なバクテリアが住んでいて、タンパク質を分解し、毛抜きを楽にしてくれる。その皮を、米ぬかを発酵させた液体に浸して、さらに抜きやすくする。あるいは、暑くて湿っている室に寝かせて、毛を腐らせて抜きやすくし、表面をこそげとる。そのあとひたすら油を入れながら、人間の足や手で踏み込んだりひっぱったりする行為をくりかえす。これをなめしと呼んでいたのだ。その工程の間に適宜塩をいれつつ腐敗を防ぎ、踏み込みを一定時間くりかえしてから天日に干し、それを取り込む作業を何回も繰り返す。日光を利用して消毒と漂白を繰り返すのだ。職人の手足で踏み込むことで摩擦を繰り返し表面の皮の温度を上げ、皮のなかにある酵素を活性化させる。人肌から伝わる熱に摩擦熱を加えることで皮は四〇度近くの温度に引き上げられ、その温度で皮は柔らかくなり油も吸収されやすくなる。これが長時間続くと恒久的な革になる。

そこまで踏み込むには何百時間もの踏み込みが必要で、皮田部落では踏み込みは女性たちの仕事だった。グループでこの作業をまかされ、日々の生活から生まれた労働歌を歌いながら踏み込みのステップを合わせていた。踏み込みが終わってから強くひっぱったり押したりするストレッチングの作業は男性の仕事だった。

繰り返し足で踏んだり棒でたたいたりする摩擦で徐々に高い温度にしていくと、原皮のコラーゲン組織が次第にばらばらになっていき、もとにもどりにくくなる。ここまで温度を上げるのにもっとも適した油とされたのが菜種油だった。この油をつけてから踏み込むと、温度をあげやすいし、塗り込んでいくと油で原皮がますますなめらかになる。踏み込みながら英語でいう「カリエ」の仕事をついでにこなしてしまうわけだ。

雪のように白い革は漂白しなくとも自然にできる。何度もたたいたり踏んだりする時に大きな金属のヘラのような道具をつかい、その上でしごくようにひっぱって摩擦を加えていく。すると目に見えない微細な傷が表面につき、それが日の光をあびて反射すると、雪のように白くみえるようになる。細かい瑕は表面仕上げのような効果を生むし、摩擦を加えながらひっぱったりしごいたりすることで逆に強度をましてゆく。それが「ジャパニーズ・ホワイトレザー」の秘密だ。踏み込みながら塗り込んだ油は内部によく浸透し、手ざわりが繊細でなめらかな革になる。

現代にも生きるセンスと技術

このようにしてつくる姫路の白なめしの変形が、脳漿(のうしょう)なめしだ。これも油なめしの範疇だが、脳漿なめしに使われるのは菜種油ではなく牛や馬などの脳髄だ。三年ほど寝かせて酵素の働きを強くしたペーストにして、水で薄めて溶液にする。このなめし剤に皮を少し漬け込み引き出してから手足をつかって踏み込んだりひっぱったりしてなめしを完成させてゆく。脳を三年も腐らせたペーストなのだから匂いは強烈だ。二〇メートル先からでも匂うほどだといわれ、あまりの臭気に職人も周囲も耐えられなくなり、脳漿なめしは次第に廃れてゆく。それでも一九七〇年代までは日本でも奈良県など数か所のなめし工場で脳漿なめしがおこなわれていた 。

脳漿なめしでつくられた革は防火効果もある。吸水性があるが、絞るとまた元通りになる。ぬれても繊維が固くならないのだ。脳漿をつかった溶液は酵素がよく効くので、ちょっと 漬け込むだけでよい。それから脚でまんべんなく踏み、手足を利用してひっぱったりのばしたりを続けるのは、白なめしと同様だ。最終段階では煙でいぶす。この技法はふすべとよばれ、ふすべで燻す(いぶす)過程を必ず含むのが脳漿なめしの特徴だ。煙もなめし効果をもっているだけでなく、防水機能を加えることになる。古い民家などで、燻した藁で家の屋根をふいていたのは、防水機能を加えるためでもあったのだ。

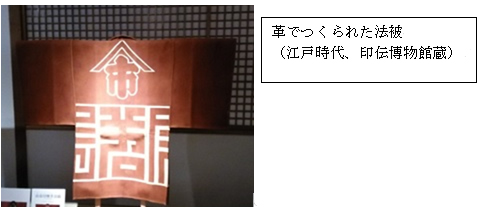

江戸の火消し衆の親方は脳漿なめしで作られた防火用の法被(はっぴ)を着ていた。燃えさかる建物に飛び込まなければならない時は法被をまず水につけて水分を含ませる。そして法被の水分に守られながら飛び込み、中にいる人を救出する。

コヴィントン教授の説明に従い、私は東京の皮革博物館から借りてきた江戸時代の法被を聴衆の目の前に広げた。驚きに満ちた目がその法被に注がれる。四〇〇年前の品だが、今でも十分に街着として着られるほど「粋」な江戸のセンスが光る。

コヴィントン教授は再び化学的な説明を続けた。脳漿なめしは油なめしの一種だが、脳のなかにあるリン脂質という脂肪が、繊維組織に働きかけて繊維をバラバラにしてゆく。リン脂質自体が油であるだけでなく、原皮自体に含まれるアルデヒドが踏まれたりたたかれたりすることで熱を帯び、気化していくというおまけつきだ。アルデヒドが化学変化をおこすと繊維を解きほぐす大きな効果があるのだ。

脳漿と違って菜種油の場合は、潤滑作用が弱い。それを補うために、足で徹底的に揉んで摩擦を繰り返してゆく。これを何百時間も続けられなければ、よい革にならない。

「日本で古来からおこなわれた、足で踏んだりもんだりするなめし手法で摩擦し続けることにより、皮は人肌より若干高温になります。それでなめしがうまくいっていたのです。」「姫路でできた革からはミョウバンもクロムのような金属も検出されませんでした。日本の白なめし革は、足で踏んだり延ばしたりすることだけでなめしをおこなっていたのです。徹底的に踏んでやわらかくすることで原皮の繊維に最大限の油の浸透を可能にしていたのです。」「油だけでなく塩の使用も大事な役割をもっています。日本のタナ―たちが足踏みをして原皮を柔らかくするときに折に触れて使っていた塩は、腐敗をふせぐ効果もあります。塩は繊維がからみつくのも防ぎます。そんな生化学反応をうまく利用して原皮の繊維層深く油をいれこむことに成功していたのです。塩はさらに摩擦や電気抵抗をつくりだします。原皮のコラーゲン組織に熱が通ってコラーゲン組織がばらばらになり、なめしが完成していくのです。」

日本の「革」の伝統の再発見

共にセミナーに参加した三人の若いなめし人たちは、姫路の近くにある龍野でそれぞれなめし工場を営んでいる。龍野は姫路にちかい城下町で、お城も城下町も先の戦争でも手付かずに残った「小京都」とよばれる美しいまちだ。皮革の生産では今は姫路を上回っているが、ほかの特産品もある。まちを流れる揖保川は革づくりだけでなくそうめんづくりにも利用されてきた。醤油の産地でもある。ここで作られる革はクロムなめしもタンニンなめしもあり、彼らはクロムとタンニンなめしの良さをミックスした混合なめしも得意だ。

「海外でも一流だといわれる革をみせたい」と、彼らは自分たちの革見本帳をもちこんだ。龍野では、素麺や醤油づくりよりも皮革産業で生業をたてている人のほうが圧倒的に多い。だから、なんとか皮革産業をもりたてたいと、龍野のまちも願ってもいる。

若い三人のタナーたちはレクチャーに参加しながら、自分たちの先達が何百年もかけて培ってきた白なめしの技術について、自分たちがあまりにも知らなかったことに気づかされていた。白なめしの達人が皮をなめす過程を映した古いビデオをみながら、名人がたやすく原皮から毛を漉き取っていくのに英国人たちと同様、目をみはる。一見簡単そうにみえても毛抜きが難しい作業なのをよく知っているのだ。皮を押したり引きのばしたりしてなめしている様子も食い入るように見つめている。専門家だからこそ隠れたところに潜む「高い技術」がわかる。こんな技能の持ち主がまちにかつて存在していたことが信じられないといった様子だ。講演は白なめしから脳漿なめしへと展開され、ネイティブアメリカンの脳漿なめしを研究したアメリカ人の女性のオンラインによる講演へと移っていった。

ネイティブアメリカンの「ふすべ技法」

脳漿なめしはネイティブアメリカンや北欧のサミなどの集団にも存在している。だが今は自家用でつくっていたり、観光客の土産物として販売する程度で、大規模な生産体制ではない。仕上げも日本のものとは比較にならないほど雑だ。

そんなネイティブアメリカンの血をひく女性や趣味で皮をなめしているアメリカ人男性の様子がユーチューブに何本かアップロードされていた。セミナーでは落ち着いて通訳もしていられないので話を先取りするために同行してくれるのびしょうじさんにその映像をあらかじめみてもらった。のびさんは「ほんとに面白くてためになりました。とにかく得をした気分です」としきりと私に感謝していた。だが、その荒っぽさ、大雑把さにはすっかり度肝をぬかれていた。「あんなもんでいいもんでしょうかねえ」となかばあきれたていのメールをくれた。

彼がみたユーチューブの映像では豚の脳をミキサーにいれて卵をどんどん割り入れ、攪拌してからすぐに皮に塗る。「できるだけ手早く塗るように」との指示。「早くしないと腐るから」という。それを直接手早く刷毛で皮に塗ってゆく。ミックスした溶液を日本のように腐るまで年月をかけて寝かせたりすることはない。

あるいは別のビデオではネイティブアメリカンらしき女性が脳漿なめしをおこなった皮を木につるして端を縛り、手あたり次第にあちこちを「適当に」「不均等に」ひっぱって伸ばしていく。その皮を燻して仕上げる時にはテント風に革を張ってそのなかで「適当に」火を炊いて煙をテントのなかに充満させ、燻し工程を終える。テントの上をあけて煙突のようにして煙がでてゆく様子に、素人の私ですら「雑だなあ」と感じてしまう。

日本の伝統的な技法の場合、そもそもストレッチングをするための職人の脚の使い方が無駄がない。均等に皮全体にいきわたるように、それでいて長時間疲れにくいように労力を配分している。脳漿なめしに使われていた脳漿は3年余りも容器にいれて寝かせ、その効果を強めたものだからちょっとつけてもむだけでなめし効果が発揮される。

脳漿なめしの最後にあるふすべの技法も手が込んでいる。どんな煙で燻してもよいわけではない。16世紀から鹿革で製品をつくっている甲府の印伝屋勇七では今でもこのふすべ技法を一部に残している。そこで使うのは松脂と藁と決まっている。革をただ燻すだけでなく、その過程を模様づけのために利用するから、模様に沿って細かくカットした布を革の上にのりづけし、その革を幅広の木のローラー上にぴんとはり、その下で火を燃やしながら煙がまんべんなくいきわたるように絶えず一定の速度でローラーを回していく。この技能だけのために職人は何年も修練する。修練した職人だけがふすべをすることを任される。最低3年以上の修練が必要だが、修練の期間が長ければ長いほど質の良いふすべができるようになる。

奈良県の工場で、ふすべ技法でつくった手袋をみると、熟練した職人のふすべた色と修行半ばの職人がふすべた色では断然違いが分かる。当然値段がずいぶん違うらしい。鹿革の小物をつくっている印伝屋勇七では脳漿なめし自体はやめてしまった。だが最後の過程のふすべ工程は残っていて、ふすべでつくられる模様や色合いは江戸時代の色調を守っている。印伝屋の職人さんたちに、もしあのテント方式のふすべ方をみせたら肝をつぶすに違いない。あきれて苦笑するかもしれない。案の定、印伝の技法を示す短いビデオクリップを上映したところ、聴衆はその精緻さに目をみはった。古来から伝わる技法といっても最上級まで洗練され、狂いなく均質的にできる腕は日本ならではのものだ。

ジャパン・ブランドに憧れる人々

コヴィントン教授の話が終わったところで小休止がはいり、サンドイッチや飲み物が振舞われた。この間を利用して参加者たちは展示品を見て回る。私が日本から持ち込んだのは火消しの法被や両替商が使った大きな革袋、印伝屋勇七がつくっている現代の巾着などだ。英国人収集家が持ち込んだ日本の鎧や刀の鍔などもある。火消しの法被は脳漿なめしでつくられ、古びているとはいえ革の風合いがよくなじんでいてこのまま街着として通用する。英国人の収集家のコレクションはもっと大量で、鎧や兜、刀の鍔などが並ぶ。刀の鍔にはエイの皮がつかわれており、鱗が美しく浮き出ている。鎧や兜にもふんだんに革が使われている。美術館や博物館ならともかく一介の研究者がこれほど収集していることも驚きだ。「もってきたのはごく一部です」といわれると二の句がつげなくなってしまう。

龍野から加わった客人たちもこんな革のアンティークを手にとるのははじめてだ。そして江戸時代の武具やなにげない日常品を海外の人々がこれほど賞賛するのをみて戸惑ってさえいる。セミナーで発表される内容だけでなく聴衆の日本の革への強い関心に驚いた風さえある。

日本では顧みられないものが驚くほど評価されているのをみて、それをどう受け取ってよいかわからないのだが、この関心の高さは私たちがその場でつくりだしたものではない。むしろ次々と手を打っていなかければ、日本の皮革が今後「ジャパン・ブランド」の恩恵を受けられるとは限らない。

イタリアの皮革の地位は皮革づくりの歴史をファッションショーや展示会ごとに製品とともに足で宣伝してまわる地道な活動を10年、20年とつづけてきた。彼らのひそみに倣うならば、こんな規模の皮革セミナーを世界各地でおこなっていかなければならないのだろうか。レッドウッド教授が龍野の若いタナーたちに近寄ってきて会話がはずんだ。

レッドウッド教授は龍野を訪れたことがあり、そのまちの文化的な資産に注目している。日本の革づくりの伝統を今に受け継ぐ「まち」が存在し、優れた革をつくっているという「歴史」が今も残っているということが大事だ。採算に合わない昔のやり方を革づくりに踏襲する必要はない。そうレッドウッド教授は考えている。だが継続してきたというストーリーは生かすべきだ。歴史の継承はブランディングの重要な要素だ。モノづくりへの正当性を付与してくれる。日本の伝統的な革づくりの手法に敬意と関心が寄せられている今、それは活用すべきだ。だが評価されていることに満足しているだけでは不十分だ。説得力あるかたちで再構築した文化として訴えていかなければならない。今の日本のなめし業界はそれに気づくにはあまりにも閉鎖的だ。

若いなめし人のひとり、松岡哲矢さんがやるせなさそうにいう。「こういう晴れがましいところで日本の皮革が賞賛されるのはうれしいです。でも日本では現実には僕たちのつくった革は買いたたかれて、安い靴売り場などで売られています。デパートは僕らがつくりたい革じゃなくてむこうが欲しい革、しかもできるだけ安く仕入れられる革を要求する。僕らの革が安い靴をもとめる地元の人たちに買われていくのはつらいです。東京のハイセンスな若いひとたちが履くかっこいい靴をつくりたい。誇らしく展示できる革製品をつくって世界に売っていきたい。」

彼のやるせなさに姫路や浅草界隈の「靴まつり」の光景がダブってみえる。少しでも安い靴をもとめて家族連れでにぎわうお祭りセールだ。皆その安さには惹かれるものの、そこに「どうしても欲しい一足」を買いにくるわけではない。松岡さんたちの革づくりの苦労や背負っている歴史と伝統を思うと、それがブランドとして跳ね返ってこないことが残念でならない。そこを突き破るにはあと一歩の踏み出しが足りない。

江戸時代のブランド商品

コーヒーを手にもって、北欧や英国の皮革専門家たちが私に話しかけてくる。「日本の革はすばらしい。今回そのことがよくわかりました。私は浮世絵の色使いも大好きです。構図もとても斬新で美しいですね。」次の演題がちょうど江戸時代の皮革についてだったので江戸時代の皮革商品についての話を少しだけ披露してみる。

戦争が続いていた西欧と異なり、日本の一八世紀は内戦が終了し、武器は不要になった時代だった。勢い武具製作のための皮革の需要は激減した。その代わり、一般の人々も使う日常品として革小物がさかんにつくられるようになる。革足袋や煙草入れ、文書箱、巾着などさまざまな工芸品が江戸時代の生活を豊かにしていたのだ。会場に並べられた兜や鎧のような武具はもはや武具というよりオーナメント、そして持ち主のステイタスシンボルだ。豊かな大名たちは名のある職人に鎧や刀をオーダーし、鍔や鞘も飛び切り上質の革でつくらせた。兜や鎧、太刀すらもひとりの職人がつくれるものではなく、分業体制が敷かれている。鎧や兜を彩る太く優雅な絹糸をつくる職人や刀をつくる鍛冶がいなくては革は引き立たない。現代のファッションと同様だ。ハンドバッグの金具職人やバックルをつくる職人がいなければ革小物はつくれない。

武具がファッションアイテム化していったように、日常品の中からもファッションアイテム化し、ブランド化するものもでてきた。武具の需要が激減する中で革づくり人たちは制作物を日常品へと切り替えていかざるを得ない事情があったにせよ、内戦が終結し商品経済が発達していった江戸時代には日本では様々なブランドアイテムが登場していったのだ。特に大きな需要をつくりだし、ファッション化したのが雪駄だ。底に革を張って鼻緒にも革をつかうことで耐久性と防水効果を備えた履物としての雪駄は大ブームを引き起こし、江戸時代を通じてコンスタントに売れたファッションアイテムとなった。生産地であり大消費地であったのは大阪と江戸だが、それらの都市が流行の中心地でもあった。トレンディ―な男女は競って流行の色や柄の雪駄を買い求め、盆暮れには需要が急増した。

高額で輸出アイテムとなった革製の美術工芸品のなかには金箔を貼った革屏風もあった。日本で金唐革とよばれている屏風だ。革に金箔、銀箔を貼るのは欧州から発生したと日本では思われているが元来はイスラムの伝統が欧州に取り入れられたものだ。オランダ経由で日本に入り、その華やかさから将軍家や大名たちの間で評判になった。それを日本風に改良したのが「キンカラカワ」と呼びならわされる日本産の革屏風だ。絢爛豪華で緻密な細工と大胆でエキゾチックな意匠から、需要が伸び、革がたりなくなって和紙製のものもつくられたくらいだ。欧州で巻き起こった十八世紀のジャポニスムの流行のなかでのブランドとして有名になった「キンカラカワ」はもはや英語となり、今でも皮革専門家たちはあえて英語にせず「キンカラカワ」と呼びならわしている。

江戸時代に培われた革づくりの伝統は明治時代になっても輸出アイテムをつくりだし、外貨稼ぎに貢献した。キンカラカワの屏風だけでなく文書箱や乱れ箱、鞄や椅子なども欧州好みの意匠で有力な輸出品になっていた。姫路の白革もその美しさと強さによって輸出の稼ぎ頭の一角を占めるようになっていった。類をみない白さ、しなやかさ、美しさだけでなく驚くべき強靭さを持つ。プラスチックがなかった時代、姫路の白革は工場や船着き場の荷揚げ用ベルトとしても使われた。その美しさ、しなやかさから、バッキンガム宮殿の衛兵のベルトにも採用されたという。

そんな話を聞いている参加者たちはますます日本のホワイトレザーに興味を掻き立てられてゆく。「つくりかたがエコであり、しかも美しく完成された油なめしの革」を二一世紀によみがえらせ、商業ベースに乗せられないものかと彼らが考えても不思議ではない。

消費者と製造者との関係性にはいりこむ21世紀の「倫理」

日本の皮革はブランド形成に必要な歴史や文化があり、それらは品質への信頼をもたらす。だが、それだけではマーケットは維持できない。顧客との関係を維持することだが、その関係性自体はいつも同じではなく、時代によってかわっていく。20世紀末から特に顕著になってきたのが企業にとっての倫理性を遵守することだ。倫理とはそれ自体時代によってかわってゆくものであるが、「品質のよさ」「職人の技がいきている使いやすさ」といった製品だけをみるアプローチからその製品のなりたちやつくられた労働環境などのより大きな背景をも含むようになり、それがブランドをささえる目印ともなってきている。そこにかかわるのが21世紀における企業としてどのように地球環境のサステナビリティに貢献しているか、あるいは貢献しようとしているか、という問いかけでもあるのだ。

>>>皮革とブランディング序章