革は強い「承認要求」のシンボル

獣は人間と違って自然に同化しあるがままに生きている。革として加工されてもかつて生きていた動物たちの生命力は強い象徴性を帯びる。そして「ワイルドさ」「アウトロー」といったメインストリームにいる人々と対立するサブカルチャーの象徴ともなる。サブカルチャーは往々にして、メインストリームにいる大人たちを批判する若者の側からの「承認要求」だ。それは大人たちの見方を変え、社会変革を呼ぶ力となる。これもまた「新たな社会倫理」をつくりあげようとする動きであるといえよう。皮革がマージナルな立場を表現する人々に頻繁にアイデンティティのシンボルとして使われるのも、彼らの強い要求を表現する力、「ワイルドでマージナルな存在」を際立たせるパワーがあるからだ。その結果、革は頻繁に前衛派の主張を包み込み表現するコスチュームとなる。アウトロー、前衛、あるいはLGBTと呼ばれるクイア・コミュニティの人々も彼らのスタンスを示すために革を身にまとうことがある。社会の周縁部にたむろしていた若者たちがメインストリームに入り込んでゆくとき、選択するコスチュームにはしばしば「革」が選ばれる。それは偶然というよりも必然的だ。彼らがまとう革のデザインはほとんど変わらない。革はそれ自体で強いメッセージ性を帯びている。あえてデザインに凝る必要すらない。人々の「承認されたい」という欲求を満たし、注目させるのには、革は十分だ。一方、若者たちに擬態して「若返りを果たしたい」と思う大人たちにとっても、革は便利なコスチュームだ。ちょっとマージナルな存在に変貌して、変身願望を満足させることができる。革ジャンと革のパンツはいってみればオールマイティな「永遠の若さ」の象徴かもしれない。

革はアウトローのコスチューム

革は抑圧された人々のもつワイルドなパワーを象徴することがある。革ジャンを着て繁華街にたむろする若者たちには何かしらアウトローの気配がある。周縁からメインストリームに鋭く切り込もうとするアーティストたちは意識的に革を身にまとうことがある。ワイルドなパワーを表現するのに革はぴったりだ。

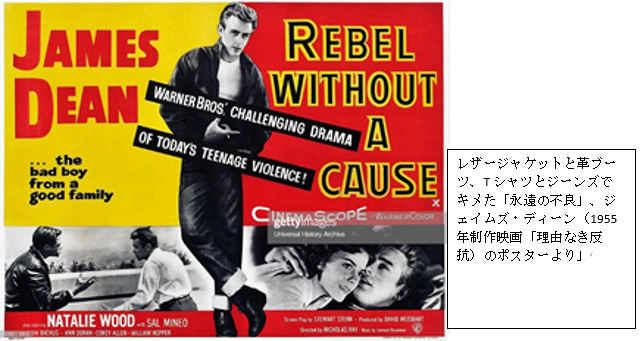

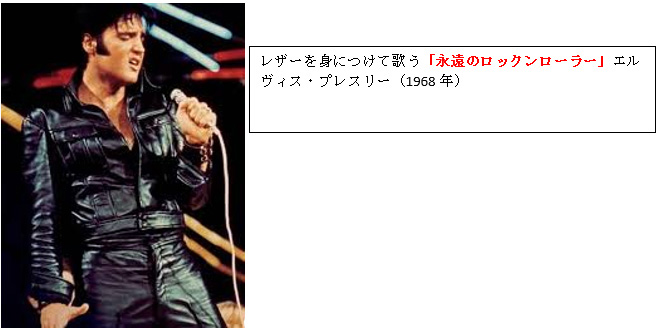

革を着ているだけでアウトローらしくサマになる。1950年代の銀幕スター、ジェームズ・ディーンは白のTシャツとブルージーンズに黒革のブーツと革ジャンをまとっていた。上目づかいにカメラを見つめる「反抗のスタンス」で「永遠の不良」のアイコンとなった。ビートルズやエルヴィス・プレスリーも「若い頃」は黒の革ジャンや革パンツをアウトロー風にまとうことがあった。「永遠のポップスの王者」マイケル・ジャクソンもBADで「ワル」を演じる時には黒の革ジャンとパンツ、ブーツと制服が決まっていた。

ITが席捲するグローバル時代になってもそれは変わらない。ロックンローラーからポップス、ラッパー、あるいは「永遠の前衛」と呼ばれるコム・デ・ギャルソンのカワクボ・レイですら、30代だった1970年代から今日に至るまで黒革のライダーズジャケットをあたかも「戦闘服」であるかのように身に着けている。

革は犯罪の匂いがする悪者たちをも惹きつける。貧困が溢れる地域には犯罪者や難民、移民たちが雑居し、革のジャケットやパンツ、ブーツでキメた男たちが闊歩する。もっとも「疎外された人びと」のなかにはアウトローだけではなく、通常の性的嗜好からはずれた人々、すなわちクイア・コミュニティ(変わった性的嗜好者の集団)あるいはLGBTと呼ばれる人々もいる。彼らにとっても革は親和性があるシンボルだ。

1970年代半ばに登場したロック・グループの「クイーン」でリードボーカルを勤めていたフレディ・マーキュリーもそんなクイア・コミュニティの一員だった。彼の衣装にもしばしば革が重要なシンボリズムを帯びて登場していた。もともと女装する男性を「ドラグ・クイーン」drag queenというように「クイーン」という名自体、クイア・セクシュアリティを暗示している。マーキュリーがこの名をグループにつけた時にすでに彼のアイデンティティは半ば暗示されていたも同然だ(もっとも彼以外のメンバーはゲイではない)。

1970年代ではゲイであることをオモテの世界で公言することは憚られていた。とはいえ、マーキュリーにとってはゲイであることはもっとも重要な自己の一部だった。結局80年代に彼はゲイであることを公言したが、当時発表した曲のなかにはメインストリームから外れたクイア・コミュニティの住民としての主張、「社会への承認要求」がみてとれるものもある。

グループのメンバー全員が女装し、「私は自由になりたい!」(I want to break free!)と歌ったミュージックビデオはまさにそれだ。このビデオは1984年当時の保守層を激怒させ、英国内では放映中止となった。「女性」あるいは「男性」という固定的な性役割から「解放されたい」、男から女へ或いはその逆へと移り変わることも肯定されたいという社会的承認要求のメッセージがこの歌から伝わってくる。そのビデオの中で、マーキュリーはピンクのタートルネックのTシャツに黒革のミニスカートを履き、黒いストッキング、ハイヒールといういでたちで掃除機をかけながら歌う。まさに家庭に閉じ込められている女性たちの承認要求をも代弁しているかのようだ。黒髪のウィッグを被り化粧をし、さらに黒髭をつけた、男なのか女なのかわからない、あるいは両者を揺れ動く存在を体現したかたちだ。ピンクはゲイのセクシュアリティを暗示する色であり、革はワイルドな「自然」という「解放」あるいはセクシュアリティのシンボルという見事なコンビネーションだ。この服装はおかげですっかり有名になり、以降ゲイコミュニティだけでなく「セクシュアリティの自由」をかかげる女性たちやクイアコミュニティのパレードの折などにも大勢が身に着け、40年近く経った現在でもインターネットでセット購入できる売れ筋になっているほどだ。

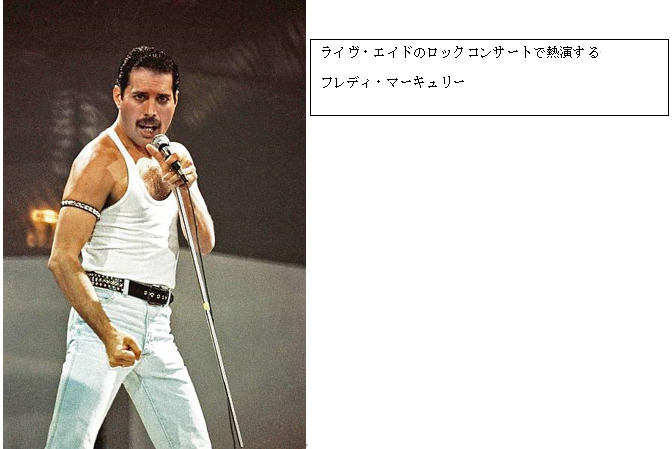

マーキュリーが1985年に出演したライヴ・エイドのロックコンサートのいでたちも まさにそんな彼のセクシュアリティを如実に示している。当代一流のロックミュージシャンを集め、アフリカの飢餓救済のためのチャリティイヴェントとしておこなわれたのがライヴ・エイドだ。その日はまさに世界の注目が集まり、映像は世界150か国に同時中継され、19億人が視聴したともいわれる。そのインパクトにおいては1960年代のウッドストック音楽祭と並び称される大イヴェントだ。マーキュリーは当時エイズに蝕まれ47歳の若さで世を去る直前だったが、そのステージは彼のパフォーマンスのなかでも最も優れた出来栄えだとされ、すでに伝説化している。そのステージ衣装すらいまだに語り草になっているほどだ。

黒髪を後ろに撫でつけ、カイゼル髭を生やした「おじさん」風のマーキュリーはステージに颯爽と現れる。白いスニーカーに白のタンクトップ、ラングラーのジーンズを腰高に履いている。そして唯一といっていい「飾り」は黒革のベルトとそれにマッチした黒革のアームバンドだ。狭いピッチで穴を開けた黒革のベルトとアームバンドにはびっしりと鉛の鋲が打たれ、聴衆の目を一瞬惹きつける。「黒革」と鉛の鋲は彼のゲイとしてのアイデンティティをフルに打ち出す。マイクを「ファルス」(男性性器)のシンボルのように振り回しながら声を振り絞って歌うマーキュリーは、曲と曲の間にビシビシと叱りつけるようなトークで聴衆を沸かせる。当時聴衆のなかにいたウェスリー・モリスは、21世紀にそのシーンを振り返り、ニューヨークタイムズに寄稿する。「あれはまるで強力なレザー・ラング(革の肺)をもつレザー・ダディ(革のお父さん、年かさのゲイ)のようだっだ」。モリスはゲイとしてのマーキュリーのアイデンティティは「身に着けていたわずかな黒革に集約されていたのだ」と書きしるしている。

革を好むミュージシャンはゲイだけではない。また、ロックミュージシャンだけでもない。パンクやヒップホップのミュージシャンも革を異端の印として、あるいは野生のエロチシズムを表現するシンボルとして多用する。黒革のブーツを履き、革の鞭をもつ女性の姿は性的な「サディスト」の象徴のファッションだし、鞭打たれるマゾキストを縛り上げるのも革紐でなくてはならない。オモテの世界には取り入れにくいファッションでもステージでならば挑戦的なファッションとして許されるからクイア・セクシュアリティの象徴としても革はぴったりのステージ衣装だ。革への傾斜はその後ヒップホップにも引き継がれてゆくが、ヒップホップのスターたちはクイア・セクシュアリティだけでなく「ぜいたくさ」「みせびらかし」「挑戦的な無軌道さ」「ワイルドさ」などを表現する。貧しいスラムのストリートカルチャーから派生した、彼らなりの承認要求だ。そして、ファッション界を驚かせた「貧乏人ルック」もまたパンクをファッション化していたカワクボ・レイらのエスタブリッシュメントに対する挑戦、あるいは承認要求でもあった。

「貧乏人ルック」と社会的プロテスト

「パンク」とは騒々しいサウンドのロックミュージックのことで、英国に1970年代に出現し、一世を風靡した世界的なポップカルチャーだ。その運動は商業主義への対抗運動として出現し、日本では1970年代にはじまり1980年代に世界を風靡したカワクボ・レイらの「貧乏人ルック」の流れとも連動している。おりしも高級ブランドビジネスがグローバルマーケットをみすえ、従来の「安物の既製品」から、均質的に、大量に生産しうる「高級品」への生産体制を整え始めた時期も1980年代だった。

この時期、それまでファッションの僻地とみなされていが日本からハイファッションの中心地のパリに殴り込みをかけた。「貧乏人ルック」を定着させた3人の日本人デザイナーとは、カワクボ・レイ、ヤマモト・ヨージ、ミヤケ・イッセイだ。彼らの作風は80年代の若者層を中心に勃興しつつあったパンクやヒップホップの時代にまさに合致していた。

「高級なよそいき服」だけがファッションだった時代、庶民が買えるよそいき着はパリのハイファッションの安物コピーでしかなかった。そこに「穴あき服」やつぎはぎの服、「刺し子でつくった防空頭巾のコート」「黒一色の忍者のような服」が登場し、ファッションショーのキャットウォークを闊歩した。それはまさに日常を非日常化する「よそいき着」と「普段着」の区分を超えるファッションの出現だった。パンクやヒップホップがメインストリームにはいりこんでゆく一貫として、「貧乏人ルック」は先鞭をつけたといえる。

「貧困の美学」がぜいたく品の概念をかえる

「パターンによって裁断され、身体の線をあらわにする服」、「左右対称」、「よそいき着」といったオートクチュールにまつわるコンセプトを、カワクボらはいとも簡単に破壊した。華やかな色彩とゴージャスそのもののドレスに埋め尽くされるショーに慣れきっていたメディアは、カワクボのショーで異様な光景を目にすることになる。およそファッションなどとよべない、服でないような服。虫食いの大きな穴がそこかしこに空いたセーター。擦り切れそうなかぎ裂きがあるズボン。左右が非対称な長さのジャケット。

パリコレクションを冒涜する行為だと激しい非難が巻き起こった。かと思うと、その意図を熱心にサポートし、鮮烈な「パールハーバー・アタック」と評する批評家たちもいた。激しい賛否両論のなかで、異様なファッションは一層の注目を浴び、ストリートファッションを見慣れた若者層からは熱狂的な支持を得てゆく。「貧乏人ルック」はやがてストリートファッションのサブカルチャーによって増幅され、ファッション界を席巻してゆく。そんな当時の記事を読みながら、私たちは「ぜいたく品」とはなにか、という根底的なテーマについて従来の考え方の変更を迫られることになる。

一時の衝撃が収まって個々の作品を見なおすと、人々は「貧乏人の服」が実は周到に計算された美学に基づいていることに気づいた。無造作に穴があいていたりヘムラインの左右が非対称の服は、実は巧みなカットを駆使し、しっかりした縫製で仕上げられていた。穴あきは実は織り糸の段階からわざわざ不均等に編んで捻りを加えてから織っていたり、ひたすら黒であるかのように見える黒が実は墨の濃淡のように青みがかった微妙な色を重ねていたものだったりした。「貧困人ルック」は手がかかった紛れもない「高級品」、ブランド品がもつ品質をそなえた美学―「貧困の美学」の結晶だった。

衣服が欠乏する戦時中に育ったカワクボやヤマモト、ミヤケらは、当て継ぎや刺し子を使ってモンペやキモノを繕い、防空頭巾をかぶっていた父母や兄弟を見ていた。母や祖母が丁寧に当て継ぎをしたズボンを父や兄弟がはいているのをみて育った。物資が足りないなかでも工夫して着ていたものは決して卑下されるものではない。むしろ愛され堂々と称揚されるべきものだ。質実剛健、節約、清貧といった意思のなかにこそ美はあるはずだ。そこには商業主義を排し、徹底して手作りと古着にこだわったパンクとの親和性があった。

パリの高級ファッションが倦怠期にあった中、「貧困の美学」は80年代のファッション産業を牽引するトレンドをつくりだし、高級ブランドの大衆化路線を主導する流れとなる。もはや固定的な階級自体が崩壊し「ハイファッション」が表現すべき「ハイエラルキー性」や「エリート主義」は時代遅れとなっていた時代でもあった。

そんな「貧困の美学」の前衛性にファッション産業は飛びつき、またたくまに我がものとしていった。21世紀にいたるもその流れは続き、高級ブランドの大量生産による大衆化、あるいは「民主化」の動きのなかで「貧乏人ルック」は豪奢な装いとともにファッションの主流のなかに入り込んでゆく。貧乏人、LGBTなどのマイノリティが主張する「アイデンティティの承認要求」がもつパワーをないがしろにしてもはや今日のファッションはなりたたない。ファッション界はその現実を知るようになったのだ。そしてパンクと同様に、あるいはそれ以上に21世紀においてもファッション界に影響を与え続けているのがヒップホップのファッションだ。

メインストリームにはいりこむヒップホップ

ヒップとは一説には19世紀のアフリカンアメリカンのスラングで「仲間内でだけ知っている」という意味らしい。ホップとは跳躍する、という英語からきている。ヒップホップミュージックの出自はニューヨークにある。貧しい人々が住むサウス・ブロンクスでアフリカンアメリカンやカリビアン、ヒスパニック系の若者たちの近隣地区パーティー(ブロック・パーティ)での遊びから発生した。

だがヒップホップは音楽だけではない。今日「ヒップホップ」というジャンルには音楽とブレイクダンス、ラップというリズムに乗った語り、ⅮJ(ディスクジョッキー)、グラフィティ(落書き)、身に着ける「ヒップな」ファッションなども含まれる。いってみればアフリカンアメリカンのストリートカルチャーの総体だ。

今日グラフィティはアートとして認められる領域に成長している。だが元来、グラフィティを描く若者たちは落書きを描いては逃走する「軽犯罪法破り」の輩たちだった。当然取り締まる警官とのイタチごっこを繰り返す。駅の壁にグラフィティを描いて捕まり殴打されたのがもとで命を落としたアーティストもいた。マイケル・スチュアートの訃報を聞き、激しい衝撃を受けたのはヒップホップのアーティスト、ジャン・バスキアだった。彼はその衝撃を「マイケル・スチュアートの死」と題した一連の絵画作品で表現し、アメリカの人種対立と暴力性を告発した。バスキアはヘロイン中毒のため、わずか27歳で亡くなるが、彼が生み出したグラフィティ、油絵、素描、詩などはヒップホップをグローバル・アートの地位に引き上げた。だがバスキアが自らの人生で示したように、スラムのストリートカルチャーを出自とするヒップホップは当初から自己破壊的な若者たちと隣り合わせに生きる宿命をもっていた。

ニューヨークは実に多種多様な人々が生活している。なかでもヒップホップが開花したサウス・ブロンクスは合法・非合法を問わず移民も多く、マフィアと暴力犯罪がはびこる地域でもある。そのような「あらゆる危険さ」や、雑多で複雑な要素から生まれるダイナミズムをアートとして表現するジャンルが、まさにヒップホップだ。アフリカンアメリカンやカリビアン、ヒスパニック系にアジア系さえ混じりあい、「疎外された」「有色人種」の集団が入り混じってつくりあげたストリートカルチャーだ。

ニューヨークの地下鉄やダウンタウンの路上に立ってみるとヒップホップの生い立ちがよく分かる。通りや電車のプラットホームで人々の会話を聞いていると、英語にカリビアンやヒスパニックの語彙が突然入り込んでくる。スペイン語と英語がないまぜになり、カリビアンたちが持ち込んだ方言も混じり合う。随時英語とスペイン語が切り替わり、一瞬、何語を話しているのかと戸惑う程だ。

ニューヨークの美術館でもアフリカンアメリカンやカリビアンの存在感は圧倒的だ。彼らの「ヒップで」「クールな」挑発性は今やアメリカのポップカルチャー文化の真髄そのもの、いってみればニューヨークのローカルなストリートカルチャーがグローバルに広がり、21世紀の代表的なポップカルチャーをつくりあげたのだ 。

しかしヒップホップは単独で突然出現したものではない。前振りがある。1910年代から1929年の大恐慌に至る時代のハーレムルネサンスだ。この時期アフリカンアメリカンの文化はハーレムを中心として花開いた。パフォーマンス・アートやソウル、ジャズなどのアフロミュージックを中心に黒人専用の劇場や映画館、クラブなどが林立した。そこに安い家賃と異文化に惹かれた白人の若者たちも住むようになり、地域がだんだん中流化してゆく。するとさらに安い家賃をもとめてアフリカンアメリカンたちはブルックリンやサウス・ブロンクスへと移動してゆく。そこで花開いたのがヒップホップだ。これらのローカルな歴史と文化を受け継ぐことによってグローバルなヒップホップは飛躍を遂げてゆく。

だが1980年代に私が耳にしたラップの言説は 卑語に満ち、女性蔑視で排他的、時に独善的でもあった。到底グローバルなカルチャーにはならないだろう、すぐ消えていくだろうーと思ったくらいだ。ところが1990年代以降、そのメッセージはグローバルステージの中で深化してゆく。テーマは広範囲に、しかも普遍性を帯びてゆく。様々な世界に出会ったラップはさまざまな人々の口を借りて「普遍的なメッセージ」を伝えるようになる。性差別や人種差別、貧困に抗議する政治性が盛り込まれたラップがさまざまな地域から登場し、多様なラッパーが出現してくる。女性の地位向上運動としてラップを活用してゆく女性のラッパーも出現した。ラップが商業的な成功を治めるにつれ、商業資本もヒップホップの可能性に強い関心を示してゆく。R&Bを中心とする古いブラック・ミュージックを凌駕し、パンクやロックと融合しながらあらゆる人種と階層を巻き込んだ21世紀の若者文化へとヒップホップはダイナミックに変貌を遂げてゆく。「貧困」というネガティブなシンボルをメインストリームにもちこみ、高級ブランドに取り入れさせてゆく過程のなかで、ヒップホップ自体、ある意味でファッションの「民主化」を成し遂げていったともいえる。

「挑発性」を取り込んで変貌してゆく高級ブランド

ヒップホップのファッションはスケートボーダーやサーファーといったスポーツに興じる若者たちとも親和性があった。スケートボーダーやサーファーに的をしぼったシュープリーム(supreme)のブランドなどで知られるオルタナティブ・カルチャー(マイナーな文化)は専門職につくインテリや富裕層にも人気があった。メインストリームから一歩退いて暮らそうとする人々は、自動車を持たず、商業主義を嫌悪し、古着を着込んで自転車を乗り回す。エコロジカルなライフスタイルや平和主義、べジタリアニズムやオーガニックフードなどを信奉する彼らは、同時にインターネットで情報をくまなく集めまくるジェネレーションXやY、Z世代でもある。ヒップホップはこのような中流層、富裕層の若者をも取り込んで勢いを増幅し、21世紀のグローバルな流行をかたちづくってゆく。

80年代以降の高級ブランドは目の前に出現したこのグローバル市場を掴むため、ヒップホップとの共存を選択した。挑発的なファッションとして出現したヒップホップを時代の要請と捉えたのだ。両者のコラボレーションは進行し、2000年代にはヒップポップのスターたちがファッショントレンドをリードするようにすらなってゆく。

クイアな要素をとりこんで発展する高級ブランド

1990年代までの高級ブランドは端正さを好み破壊的なデザインやライフスタイルには否定的だった。それを突然かつ大がかりに覆したのが1990年代初頭、倒産寸前のグッチを立て直したトム・フォードだ。フォードのスタイルは保守層からは「下品だ」とすら批判され、古くからの顧客のなかにはグッチを離れてゆく人々もいた。だが、セクシーで大胆、ユニセックスで挑発的なデザインはメディアの注目を惹き、若者世代の圧倒的な支持を得る。メインストリームのもつ落ち着きや端正さよりもクイア・コミュニティ自体がもつフリンジで冒険的な要素を取り入れた作風は、またたくまにフォードを時代の寵児とする。彼がデザインするアパレルへの注目度は、より高額なグッチの皮革製品、特に鞄類の売り上げを飛躍的に伸ばした。ファッションショーで披露された最新デザインの服を求めてやってくる客たちは、展示されている高額なバッグを目にする。そして服に合うことに気づき、結局買うということになる。「服で客を呼び、高額で利幅の大きい皮革製品を買わせる」戦略は大当たりし、収益はまたたくまに数倍に膨れ上がり、グッチは見事に復活した。

以後グッチだけでなく他の有名ブランドにもこのやり方は浸透し、不均等さやアンバランスといった挑発性を狙ったファッションはメインストリームに定着していった。それに敏感に反応したのがラッパーたちだ。彼らの好みである原色や金をふんだんにとりいれた派手なデザインと色使い、ゴージャスな毛皮や革のジャケットやコートを大胆に着こなし、メディアの露出を高めた。ダイナミズムを失い、若者が相手にしなくなっていた高級ブランドにとって、ヒップホップは「若返りの媚薬」のような効果を発揮したのだ。

売り上げの肥大化に味をしめた高級ブランドは徐々にヒップホップとの関係を「成熟化」させる方向へと舵を切ってゆく。バルマンがカニエ・ウェストを、ルイヴィトンがヴァージル・アブローをそれぞれアート・ディレクターに起用したのはその好例だ。ともにミドルクラスの環境に育ちながらも、彼らはヒップホップのミュージシャンやDJとして活躍してきた共通点があった。カニエ・ウェストは当時すでにヒップホップの大スターとして知られており、かたやヴァージル・アブローも名の知れたDJだった。そして建築家や工業デザイナー、ファッションデザイナーとしても活躍していた。共通するのは両者ともに事業家としての才能をもつ人材でもあったことだ。アートよりビジネスが優先し、ヒップホップがもつ挑発性はある程度薄められ、受け入れられやすいスタイルへと変化してゆく。アーティストの多くは反商業主義で知られていたが、この時代から顕著になるのは商業主義を逆手にとってそのなかに「フェイク」としてアートを入れ込むことだった。

戦後の若者たちがつくった対抗文化

かつて前衛でありつづけることが権力や既成観念との対決だった時代、前衛「アーティスト」たちは商業資本に絡めとられることに最大の警戒心を抱いていた。商業主義に巻き込まれるのは自分の芸術や思想の敗北だとみなしていたからだ。そんな商業主義との対立姿勢は19世紀の対抗文化運動にさかのぼることが出来る。当時すでに出現していたのはフランスの「ボヘミアニズム」や19世紀後半から20世紀にかけてドイツやスイスで広まった「生活改良運動」だ。19世紀のドイツやスイスの進歩的知識人らによる自然回帰運動は、健康食やオーガニックフードなどを称揚し、その一派がカリフォルニアに移住していった。その子供世代が米国の西海岸を中心とした1960年代のヒッピー運動の母体となってゆく。1960年代に対抗文化と名づけられた、若者の「文化運動」の母胎だ。

戦後のアメリカから生まれた20世紀後半の対抗文化運動はグローバルになり、より大きな流れとなってゆく。さらに「現実の若者」たちだけでなく、「かつて」若者だった人々、あるいは「若者」に擬態する「反抗する大人たち」をも巻き込んでゆく。娯楽産業やファッション産業にとって大きな市場が目の前にあった。市場を求めてグローバル化する米国の娯楽産業やファッション産業。これらの産業が若者の対抗文化をグローバルな舞台へと引きだした。それはインターネット時代に入り益々スピードを加速させ世界中を巻き込んでゆく。

戦後の対抗文化運動の特徴は名もない大量の若者たちを担い手としていた点で、それまでの文化活動とは大きく異なる。それまでの文化運動の担い手というとインテリや芸術家、つまり大人たちだった。インテリや芸術家の多くは富裕層の生まれだったり富裕層に経済的に支えられたりしていた。名もない多数の「若者」や「ティーンエイジャー」が担い手として登場したのは戦後がはじめてだ。そしてそれを可能にしたのが戦後大量に生まれた米国のベビーブーマーの「数の力」だ。彼らはラッキーにも親世代が経験したこともない豊かな社会を目の前にしていたのだった。

彼らを待っていたのは移動の自由と親から与えられた若干の金銭、そして時間だった。バスや汽車などの公共交通機関の発達で、少しのお金と時間があれば自由に長距離を移動できた。親たちが提供する、家賃を払う必要のない家もあった。だがやがて消費者集団としての存在感を露わにしてゆく彼らは、親世代とは異なるライフスタイルを模索してもいた。大口消費者となる若者たちの出現は、ファッション産業や娯楽産業だけでなく他の産業からも注目されはじめる。商業資本からの自由を主張する若者たちと、彼らの消費行動を取り込もうとする商業資本。その相克が戦後のポップカルチャーを形作ってゆく。ポップカルチャーが拡大し、消費経済を回す歯車の一つともなってゆくのだ。

対抗文化にとりいれられるブラック・ミュージック

対抗文化の担い手であり消費者ともなったアメリカの若者がまず惹きつけられたのはブラック・ミュージックだった。アメリカの白人中産層のなかには、戦前も戦後もジャズを聴くことを禁じていた親達もいた。黒人音楽なんて、ギャングや怪しげな連中が出入りするクラブの音楽だ。そう大人たちは思い込んでいた。だがそんな親たちでも白人のプレスリーが歌うのなら文句がいえない。渋々子供たちがプレスリーのレコードを買い、コンサートに出掛けるのを許した。

ところがプレスリーは表面的には白人だが、アフリカンアメリカンのソウルやブルースを仔細に研究し、その影響を強く受けていた。「あいつはまるで俺たちのように歌う。ラジオで聞いていて、すっかり黒人だと思ったよ」と黒人ミュージシャンたちから評されていた程だ。プレスリーだけではない。ロンドンから米国にかけて広がったロックンロールは、ジャズ、ソウルやブルース、ゴスペルなどの黒人音楽の影響を強く受けていた。海を隔てた英国で起こっていたパンクも同様だった。ヒップホップと連動するようにブラックミュージックからの影響を受け、それを消化していた。こうしてアメリカ土着のブラックミュージックとグローバルなポップスの融合は米国内で進行してゆく。ロックンロールやパンクの音楽を通じて日本のティーンエイジャーたちもまたブラックミュージックとそのストリートカルチャーの影響を強く受けてゆく。以降、アフリカンアメリカンの音楽は世界各地がそれぞれに生み出した「ストリートカルチャー」と融合し21世紀のポップカルチャーを育んでゆくことになる。

商業資本に取り込まれた反商業主義のパンクたち

パンク音楽に付随して出現したパンクファッションはその初期においてはDIYを地で行ったアンチ商業主義だった。古着に自分で意匠をこらし、商業資本からは受け入れられない奇抜なファッションを手作りした。髪をトサカのように逆立てて緑や青の色に染めたり両側から刈り込んだり、鼻輪をつけたり安全ピンをぶら下げたりと、身体そのものを侵食するような風俗をつくりだした。革ジャンにも自分の意匠でペンキなどをスプレーしたりした。商業主義と決別するために手作りしたのだが、それらのパンクファッションをあえて「店で売る商品」として扱い、成功をおさめたのがマルコム・マクラーレンとヴィヴィエンヌ・ウェストウッドのカップルだ。だが彼らの軌跡をみると商業資本はパンクの反商業主義すら取り込んでしまった感がある。

パンクにはそもそも強い思想的背景があった。個人の自由の謳歌、反体制主義、反商業主義、反権威主義、性的平等主義などで、それらは究極のDIY主義に結びついていた。ロックバンドやヒップホップは初期には性差別的だったのに対し、パンクは当初から平等主義的だった。女性や高齢者でもバンドのメンバーとして迎え入れられ、性別や世代をこえた寛容さがパンクの特徴だった。現代の倫理観をそれなりに先取りしていたといってもよいだろう。

パンクミュージックの反商業主義を表現していたのがセックス・ピストルズだ。彼らの成り立ちから消滅までの経緯そのものが商業主義を強く拒否した好例だった。彼らは安全ピンや鋲を顔面にぶら下げ、黒革のボンバーズジャケットをまとい、よれよれのTシャツと擦り切れて穴のあいたジーンズをまとっていた。そして彼らの音楽は過激な反社会的メッセージで満ち、英国や米国でのコンサートツアーは保守的な人々からの攻撃の的になってしばしば中止に追い込まれた。

そんな彼らを育てたのが『セックス』のオーナー、マルコム・マクラーレンとヴィヴィエンヌ・ウェストウッドだ。「パンク」を自称し、『セックス』という名のパンクファッションの店をいとも簡単に商業的に成功させてしまう。そしてその店をパンクファッションのメッカにしてしまう。店の顧客や従業員をスカウトしてまさにDIYでミュージック・バンドをつくってしまった。その名も挑発的に「セックス・ピストルズ」と名づけて売り出した。だがバンドのメンバーたちは、商業主義には徹底して反対し、マクラーレンやウェストウッドの販売戦略には乗らず、わずか2年あまりで解散してしまう。

他方マクラーレンとウェストウッドは『セックス』を閉店したのちも商業的な成功をおさめ続けてゆく。だがそもそもマクラーレンもウェストウッドも元来は商業主義がもたらす物質主義に反対していたはずだった。その抵抗の手段として古着を活用した手作りパンクファッションに共鳴し、ブランド主義を否定するためにブランドをパロディー化する戦略をたてたはずだった。だが、その戦略自体が結果としては見事な商業的成功を治めてゆくという皮肉な結果を生む。

セックス・ピストルズの解散後、店の名前は「セックス」から「世界の終わり」に変わり、遂には「ヴィヴィエンヌ・ウェストウッド」へと変貌を遂げる。販売する服は古着の寄せ集めから懐古調のバロック風ヨーロッパスタイルへと変貌し、「ヴィヴィエンヌ・ウェストウッド」は見事に商業主義の波に乗り、有名ブランドへ転換する。「ヴィヴィエンヌ・ウェストウッド」はグローバルにチェーンを展開し、アメリカの有名なテレビドラマ「セックス・アンド・シティ」の衣装を制作し、スターや上流階級の顧客を持つに至る。そしてウェストウッド本人は世界的に展開するブティック・チェーンのオーナー、実業家として大成功を収めてゆく。後に彼女は英国産業振興に貢献したとして英国政府から叙勲された。

現在のウェストウッドには往年のパンクだった風情はほとんど見あたらない。強いて言えば環境問題には今でも一定の理解を示している点だ。動物愛護団体のPETAと連携し、世界ウォーターデイへの協賛やべジタリアニズムの推進にも共鳴している。だが、商品を安く作るために中国に工場を建て、有害な薬品や染料を地元の河川に垂れ流したとして激しい批判を受けたりもしている。

すっかり変節した「元」対抗文化の旗手たちの中にはウェストウッドのように商業主義と見事に合体している人々もいる。対抗文化は高級ブランドによって効果的な「若返り法」として取り込まれてしまった。あるいは、その合体ぶりをみると、あたかも商業主義と共存することによって、パンクもヒップホップも、より挑戦的なアートを作れると思いだしたかのようでもある。実際のところ、パンクの流れを汲むアート手法のブリコラージュ(よせあつめ)、プレイジャリズム(剽窃)、ジャミング(ごった煮)などですら、高級ブランド品のなかに取り込まれ、共存している。「貧乏人」に見える服、体を「不細工」にみせ、「瘤だらけ」にする服、左右が「非対称」でわざと皺があるように見せる服、野球帽と金色やどぎつい原色を使い、「ミスマッチ」のカラーで彩った服。その下にジャージのズボンを穿きスニーカーというTPOを無視したファッション様式も今やグッチやシャネル、ルイヴィトンなど高級ブランドが参入して花ざかりだ。自社ブランドのロゴをわざわざ自ら崩し、「フェイクらしく」仕立てることも有名ブランドがすでにとりいれている。

(https://store.shopping.yahoo.co.jp/reference/g-200525-65.html)

ヒップホップやパンクの旗手たちはかつて「フェイク」をつくることでオリジナリティーを出すことを意識し、敢て「フェイク」をアート作品として作った。ブランドそのものが戦略的に作られた剽窃であり、それもまた寄せ集めでしかないという観点に立ってみると、「グッチ」や「シャネル」の「本物」があえて自らをニセモノ風につくってみることは、本物であるがゆえに許される特権でもあるといえる。

逆にいえば、高級ブランドのバッグですら規格化され、大量生産されている時代だからこそ、ブランド品が主張する「本物性」はあえて剽窃やジャミング、グラフィティによって所有者が、自分なりのもの、オリジナルなものに編集し直すことも可能だ。そのことで「唯一無二」のモノとなるのだともいえる。

大量生産の時代に「第二のルネサンス」の兆しをみるファッションビジネス

だが「究極の普通」や「ブランドの剽窃」のなかに「あらたなぜいたくさ」をみる人々もいる。この胎動を第二のルネサンスと呼ぶのは2018年にルイヴィトンの男性部門のアート・ディレクターに就任したヴァージル・アブローだ。イリノイ州のロックフォードの下町地区で育ったアブローの両親はアフリカから移住してきた移民第一世代だ。スケートボードやヒップホップミュージックに浸る少年時代を送りながら、アブローは徹底して「ファッション」にも凝っていた。母親にミシンの使い方を習って自分だけのストリートファッションをさかんに手作りして着ていた。アルバイトにDJも始めた。大学では土木建築を専攻し、大学院にすすむと建築学を修めたのち、ニューヨークの大手設計事務所に就職する。大学時代も設計事務所時代も夜はDJを続け、ヒップホップに入り浸っていた。そこが自分にとって一番好きな場所で、いつも最新情報に浸っていたかったからだという。

建築事務所を辞め、「オフ・ホワイト」と名づけた自分のブティックをオープンし、デザインを手掛けるようになってからも、心はいつも「ティーンエイジャーの頃の自分」に語り掛けている。「あの頃の自分に、このデザインで満足するかどうか」問いかけているとアブローはインタビューで語っている。

しかし建築家であることをやめたわけではない。彼にとっていつも複数の領域で同時に活動するのが常態だ。だが事務所で机に向かってデザインをすることはほとんどない。歩きながら、あるいは立ったままやベッドに寝ころびながらスマートフォンを使ってデザインをする。パリの有名美術館の内装デザインやイケアの家具や小物のデザインも、歩きながら、あるいは飛行機のなかでスマートフォンを使って考案した。

彼が強い影響をうけた人物はジェイムス・ジェビア、ラルフ・ローレン、ル・コルビジェだという。ジェイムズ・ジェビアはシュープリームをたちあげたデザイナー兼実業家であり、ラフル・ローレンはかつてブルックス・ブラザースのデザイナーとしてその主要ラインをつくりあげ、後に自身の「ラルフ・ローレン」ブランドをたちあげた実業家だ。両者は制服のスマートさを若い世代に知らしめたデザイナーたちでもあるとアブローは評価する。一方ル・コルビジェは彼らよりずっと以前に活躍した建築家兼芸術家だ。はっきりした線や形、画面構成を強調して造形の純化を企てた「純粋主義」の旗手といわれ、20世紀の代表的な都市設計家とされている。絵画や著述など多彩な制作活動を繰り広げた芸術家でもある。

アブローはラルフ・ローレンやジェビアは既製服に「スマートさ」を持ち込み、若者たちにも手が届くぜいたくさを作りだした点を大きく評価する。1970年代からはじまった大量生産による規格品が作り出した「ちょっとしたぜいたく品」の出現により、20世紀のファッションは「民主的な変革」を経験してきたのだとアブローはいう。

大量生産の既製品は価格を抑えることが出来る。これは民主的だ。工夫次第で誰もが「ぜいたくさ」を体験できる。富裕層も普通の若者も同じものを着ることになり、そのこと自体が「平等」と「自由」を与える。そうした21世紀の倫理性の表現でもある。時代はまさに「第二のルネサンス」を謳歌する時代だ。しかし「第二のルネサンス」における均質性は職人性によって保障されているというストーリーも必要とする。だからこそアブローはTシャツの生地をわざわざイタリアで織らせる。「わざわざ」イタリアで織らせた生地と普通のTシャツの生地がどう違うかを肌で感じて欲しい、とアブローはいう。どこにでもある綿ではなく、「イタリアの職人の伝統が織り上げた綿」でTシャツを作り、「どうだ、着心地がいいだろう?普通のTシャツと違うだろう?」とツイッターやインスタグラムで語りかける。

綿シャツ以上に高価な革はまさにその「職人性」にまつわるストーリーがいきるモノだ。職人の風格を感じるには最高の商品だ。年とともに風合いがでて自分にとっての唯一のモノ、アイデンティティの一部となる。だが有名ブランドの鞄や靴は値が張るからおいそれと手が出にくい。それでも財布やストラップくらいならなんとか手にいれられるかもしれない。それを手に入れることでブランドに込められた職人への敬意と品質への信頼を感じることができるというものだ。

上質な生地を使ってしっかり縫製されたTシャツを着ればそれまで味わったことのない「快適さ」を知るだろう。ヴィトンならばTシャツ一枚が数万円するかもしれないが、街着にも晴れ着としても着ていけるなら、結局いい買い物かもしれない。誰もが何千ドルもするヴィトンの革のジャケットや革製のバッグを買えるわけではないが、革を少しだけ使っているキーチェーンや財布でも「ぜいたくさ」はそれなりに味わえる。それが自分の一部になるまで使い続け愛着をもってゆくことが「魔法」をかけるコツだろう。アブローの言説を拡大してゆくと、そんなふうにいっているように私には思われる。

かつて日本の猟師が山にはいるときに毛皮の切れ端をもって魔除けにしたように、ちょっぴりの革でもブランドの魔力があれば持つ人のアイデンティティの一部になるのかもしれない。アブローがデザインした革のべストは、幅広の革紐のようでもあり、「ほんの少しの高級革」でできている。スニーカーも同様に「ほんの少しの上等な革」が使われていて、数万円で手に入る。数万円のスニーカーを高いと思うか安いと思うかは議論の余地があるにせよ、そこには流行の衣料や小物を富豪も若い学生も身に着けられる「ある種の平等さ」がある。この平等性は高級ブランドの巨大化なしには出現しえなかった。1980年代以降の技術革新による大量生産体制とグローバル化によって高水準の製品が供給できるようになって、はじめて出現した平等性だ。

ネットワークがつくる「平等性」という倫理

皆がデザインを共有し、生活の質を高める「民主的な運動」が息の長い対抗文化運動になるかもしれない。それには複数の企業やデザイナーたちがコラボレートすることも重要だ。そうアブローは考える。

今日のコラボレーションには平等性が必須だ。交流する相手とオープンで透明性が高い関係を築く必要がある。顧客や聴衆とも水平な関係で対話し交流できることが大切だ。自分から与えるものがあってはじめて相手からも与えられる。それで一歩前進する。そのやりとりのなかから今まで考えられていなかったちょっとした隙間、新たな領域がみえてくる。それを可能にするのが水平なネットワーキングによる関係性の構築だ。有名スターも路地でスケートボードをする若者も同じナイキのシューズを履き、同じティー(Tシャツ)を着る。これがアブローが考える仲間意識であり、平等性を作るカギだ。

自ら「編集」に加わることで人生を積極的に生きる

既製品をそのままで着るのは到底薦められない。それではただの消費者だ。自分の一部としてほんの少し「編集」する。これが大事だ。襟を立ててみたり袖をまくってみたりすることだって「編集」には違いない。そして身に着けているものは自分の一部だと感じることが大事だ。フーディ―を着て面接に行ったっていい。本来の自分ではない服装で面接に行くことがいいはずがない。本当の自分ではない自分を作り面接に出掛けてもらった仕事など本当にやりたい仕事のはずがない。好きでもない仕事を8時間やって、残りの時間を趣味に生きるなんて、人生の浪費だ。

人生のキャリアは直線的ではなく、ジグザグだ。いろんな経験がどこかで必ず役にたつ。ジグザグをつなぎ合わせてゆくと自分のやりたいことが早く成し遂げられる。少年時代のスケボーに狂った日々も、Tシャツを何百枚とミシンで縫って好きなデザインを作ったことも、建築学を学び、ヒップホップのDJをやったこともすべてが今に繋がっている。すべて自分が望んだことだー。アブローはそうインタビューで語りつづける。

3パーセントルールからみる「ぜいたくさ」に隠れた「自由」

現代は大量生産による規格品の時代であり、ほとんどの製品にかならずデザイナーがいる。だが、より自分にあったオリジナルを作ろうとすると簡単にできる時代でもある。ちょっと手を加えればいいのだ。3パーセントだけ、自分の「編集」を加えればいい。たとえばナイキの定番のシューズに3%だけ手をいれて違ったものにするのが「自分の仕事」であり、「自分はアーティストではない」とアブローは言い切る。自己表現、自己満足のために作品をつくるのではない。あくまでも顧客が必要とするものをつくり提供する。それが自分の役割だ。だが商品は固定化されない。永遠に編集が続いていく。自分とモノの関係は変わり続けるし、世の中は常に過程そのものだから完璧も終わりもない。彼が商品として3パーセントを付け加える。さらに消費者も購入したモノを自分のものとするために少しだけ編集を加えればいい。だがアブローはもう一つの課題を持ち出す。

過剰な消費の問題だ。果たしてもうひとつ靴が今必要だろうか?この部屋には椅子がもっと必要なのだろうか。こんなふうに考えてゆくと、節度をもつことも可能になる。そして本当の「ぜいたくさ」を考えられるようになる。自分に合ったスペース配分を作りあげたらそれは自分の為に特注されたぜいたくになる。

アブローの言説はコロナ禍が蔓延する今の世界を考える上でも案外役に立つかもしれない。自分が気持ちよく働ける部屋をつくりあげたらどれほどのぜいたくを味わえるだろうか。テレワークをしながら気に入ったTシャツを羽織り、リラックスできる椅子に座り、お茶を飲みながらビデオ会議を通じて世界中の友達と話しあう。気に入った音楽を流し、好きな観葉植物を部屋に置く。仕事も集中して短時間で出来る。そんな理想的な自分だけの環境を作ることも可能かもしれない。だがそれには自分とその部屋との間に適切な関係をつくることが重要だ。愛着をもてるだけの編集を周囲に施さなければならない。それが自分だけのぜいたくをつくるコツだ。

大量工業生産が可能になった時代であればこそ、若者でも買える値段でぜいたくを体験できるモノが調達できる。第二のルネサンス下では生活の質をあげるぜいたくさを「民主的に」作り上げる為の関係性づくりこそが幸せの鍵、そしてひいては21世紀の倫理にも繋がるのだ。アブローの言説はかつてパンクの旗手たちが主張していた「手作りのファッションによる商業主義との決別」のメッセージと、どこかしら、連動するものがあるように思える。ふとしたところにある「自由」とは、もしかしたら「不均衡」、「不統一」のデザインのなかにひっそりと隠れているのかもしれない。「ひそかな自由」を獲得するのはそれを使う人自身の編集にほかならない。

ヒップホップやパンクのなかにある強い承認要求、彼らなりの「社会へのプロテスト」は高級ブランドにとりこまれ、ビジネス化する過程で丸くなり、柔軟になっていった。だが皮革がもつ素材としての荒々しさ、挑戦的なマージナリティは依然として消えることはない。コンテクストによって革は静的な安定した「倫理」、すなわち伝統、作り手の「誠意」や「職人倫理」もあらわす。よい革は品質へのこだわりという信頼感を顧客との間に打ち立て、関係をつくりだすことができる。他方、皮革は動的なダイナミズムをもってそれをまとう人々の「承認要求」「アイデンティティの主張」の一部ともなりえる。そして人々を挑発する。静と動の両極を備える魔力をもって人々を惹きつけ続けるーーそれが革なのだ。

>>>化学をめぐる皮革のアンビバレンス