社是としてのサステナビリティ

二〇一九年晩秋、ミラノからモロッコに向かう途中、私はバルセロナ近郊にあるスタール社の研究所に立ち寄った。「サステナビリティ」のディレクターであるマイク・コステロ氏を訪ねるためだ。スタール社は、自動車産業、ファッション産業部門などで革の表面加工の技術を開発し提供する大企業だ。自動車の革の座席だけでなく、車体の表面コーティングや様々なパーツの表面加工も行う。また、ファッション関係でシーズンごとに要請される新しい生地を「エコに配慮したリサイクル可能な製品」として開発してゆくこともできる。昨今は表面加工技術だけではなく皮革工場の工場排水を大がかりに減少させたり産業廃棄物をリサイクルする技術も開発している。また中国やインドの河川の環境汚染対策にもかかわり、浄化技術なども開発している。化学の力でまったく新しい素材を廃品から生み出すこともある。たとえば顧客の求めに応じてココナッツやバナナ、とうもろこしの葉や茎の部分を加工してあらたな「皮革」を生み出したりもする。スタールはサステナビリティ(社会の持続可能性)にもとづいた産業展開を支援する複合化学企業だ。

自動車業界だけでなく高級ブランド企業とも連携し製品を開発する。これらの企業が時代の要請に応じて環境のサステナビリティに配慮しなければ一流ブランドとはいえなくなったからでもある。

スタール社の創設者はユダヤ系の化学技術者だったハリー・スタールだ。一九三三年にマサチューセッツ州で生まれた彼は、化学者としての修練を積み、故郷のピーボディ市で「皮なめし業者のための会社」を創設した。当時ピーボディ市をはじめとするマサチューセッツ州は皮革生産の一大中心地で、皮なめし工場が多く、彼らのニーズに対応するための会社だった。おりしも二〇世紀初頭からこの地には欧州各地からユダヤ人たちやトルコ人たちが移住してきており、彼らはともに米国の革づくりに邁進していた。スタールの両親も第一次世界大戦後の欧州の混乱から逃れてきたスファルディック系ユダヤ人(イベリア半島や北アフリカ出身のユダヤ集団)だった。当時のマサチューセッツ州は一〇〇あまりのなめし工場がひしめくアメリカの皮なめし基地だった。皮なめし人や靴職人に混じってパン屋、家具屋などの日常品を提供するユダヤ人の商店があり、百貨店を経営するユダヤ人もいた。

当初、どのなめし工場も自分たちで皮革保護剤や革の着色剤をつくっていた。だがそれだと均質的な大規模生産には向かない。皮革の保護剤や着色剤を安定的な品質で大量供給してもらえれば、皮革工場は一気に躍進できる。それに目をつけたのがハリー・スタールだ。スタールの皮革仕上げ剤は均質で質の高い製品づくりを可能にした。スタール社の仕上げ材はやがてピーボディ市だけでなくアメリカ全土のなめし業者が使うようになり、戦後は世界に販路をひろげてゆく。

第二次世界大戦が終わるとすぐに創立者のスタールは二人の息子たちを海外に派遣した。復興期に皮革の需要が増大すると見たからで、予想は的中した。世界中で皮革生産がフル回転しておりスタール社はまたたくまにグローバルな展開を遂げる。こうして高性能塗料と仕上げ剤の専門企業になった。現在のスタール社はオランダに本社を置き、スペイン、イタリアなどの欧州だけでなく中国やブラジル、インド、パキスタン、日本等世界中にラボをもつ。革の表面加工だけではなくサボテンやコルクなどの素材を加工し、合成皮革に代わる第三の革をつくる企業ともパートナーシップを組む。

すでに二〇世紀末から、スタール社は、石油由来の仕上げ剤や潤滑剤が環境に与える影響について熟慮を重ねていた。そこで環境負荷の少ない水溶性の皮革仕上げ剤や高性能樹脂の開発に取り組むようになった。さらに21世紀に向けて環境のサステナビリティを保つことが企業倫理にとって重要になることを見通し、そのサービスを提供すること自体をビジネスの根幹とするまでになった。日本で知られている菜種油と生きた菌をつかって革をなめす手法は一八世紀の日本ではおなじみのものだったが、現在では廃れている。だがスタール社では21世紀の皮なめし材の一つとして積極的に安定的かつ大量に供給できるための研究を重ねている。

私が同社を訪れていたとき、おりしもパイナップルやバナナの皮をつかった「天然素材由来の合成皮革」によるハンドバッグやジャケットの試作品が展示されていた。それらは二〇二〇年春のファッション・ウィークのシーズンにむけて制作中とのことだった。あいにくとコロナ禍によって2020年春に予定されていた大がかりなショーは縮小を余儀なくされたものの、展示会は予定どおり行われた。だが以後の展示会は中止され、ウェブ上でおこなわれることになった。

世界の懸案は「水」

世界をリードするサステナビリティを企業戦略の根幹に掲げる企業は、他業種にも広がっている。スタール社のラボを見学しながら、皮革産業で現在もっとも大きな懸案は何かーとコステロ氏に聞いてみた。欧米のエコフレンドリーなNGOなどからは皮革産業が長らく批判されており、その中でもクロムなめしの問題がクローズアップされるかと予測していた。だが、意外にもコステロ氏は二一世紀の皮革産業の緊急の課題は「水だ」という。「いかにして水と資源の節約をするかが二一世紀の課題」だというのだ。

確かに地球温暖化の影響もあり、私たちが得られる真水の量は限られてきている。氷河が溶け出して海水になっても真水の量は増えない。真水を供給する河川が汚れ、樹林が伐採されつくすと空からの水を土に貯めることができない。さらに洪水災害を呼ぶ。20世紀の工業化は石油や石炭をリサイクルなしで大量消費することを前提としていた。それにより大気汚染がひどくなり、雨水も汚染された。20世紀後半に覇権国家としての地位を獲得しようとする中国では大規模で急速な工業化を推し進めている。その結果、中国の国土は急速な砂漠化や河川の乱れ、大気の汚染が深刻だ。森林伐採による砂漠化はアフリカや南米大陸でも急速に進んでいる。世界の人口は増え続けているのだから人間にとって不可欠な真水は大事に守らなければならない。

だが工場という名がつけばどこでも水は大量に必要とされる。大型の化学プラントやコンビナート、発電所でも洗浄で水をつかうだけでなく、純度の高い水を要求する精密機械工場もある。ナノレベルの精細さで加工される半導体、液晶、太陽光パネルには純度の高い水が必要とされるので、富士山麓などが精密機械の製造工場として選ばれるくらいだ。そのため良質の地下水の汲み上げ過剰を心配する地元住民の声がある。食品加工の際にも、 調理機器の洗浄にも水が不可欠だ。コカ・コーラなどのグローバルな食品企業が工場を建てると地元で反対運動がおこることがある。地下水を膨大に消費し、土地の人々の飲料水が足りなくなることもあるからだ。

水も資源も限られている今、最新技術を利用してどのようにこれらを節約すべきだろうか。当然、有限の資源を効率的にリサイクルすることも重要なテーマとなる。これらに比べるとクロムなめしは工場管理が行き届いていれば人体には問題がない。避けられる問題だとコステロ氏はいう。20世紀後半には早くも皮革産業で出た汚水をいかに浄化して河川に流すかが重要な問題になってはいた。しかし今や汚水の浄化以上に使用する水の量そのものさえコントロールしなければならない時代になっている。水の浄化だけでなく大幅な節水を請け負うのもスタール社の役割だ。

「確かにかつてはなめしに使われる六価クロムが問題になったこともありました。しかし今なめしにつかわれているのは3価クロムという安全なクロムです。人体の必須栄養素として穀物、豆、キノコ類にも多く含まれているものです。十分に洗浄すれば問題はありません。ただし、洗浄が不十分だとごくまれに雨などで流れて皮膚に炎症をおこすこともあり、乳幼児用の靴などにはクロムなめしは基本的には使わないことが多いです。」

たとえごくまれに起こる事象であっても高級ブランドとしては限りなく可能性がゼロになることを選びたい。クロムなめしより安全で環境に優しいなめし方法はないだろうか。それを開発してほしいとスタールに皮革の高級ブランドが依頼してくる。。

だが現在のクロムなめしを完全に捨てるとなると、製造インフラ全体を変える必要がある。単なるなめし剤を変更する問題ではなくなる。どうやって工場排水を処理するか、使用する水の量を減らし、さらにどう廃棄物をリサイクルするか。すべて根底からの大変革だ。コストがもっとかかるだろう。どの程度まで企業はコスト増に耐えられるだろうか。綿密な計算が必要だ。作業工程は同じでいいのか。いや、同じではない。作業工程も全部かわってくる。こうして限りなく安全に、環境負荷を少なくするために、21世紀は根幹から産業システムをかえる世紀になるだろう。

破壊的技術革新

21世紀の今、世界中で進行しつつあるのが大きな「技術変革」だ。それは、産業革命以来の工場によるシステムを破壊しつつ、新たなシステムを生んでゆく。そのため「破壊的技術革新」と呼ばれることもある。かつての技術を破壊する「新技術」は長い期間をかけて世界の産業システムを変え、定着させてゆく。世界を変えるのだから時間がかかる。旧来の技術で培っている産業界からの抵抗が強い。革新的な技術を導入することは企業のマネジメントのあり方すら変えてゆく。

有名ブランドは消費者動向にもっとも注意を払っている。万が一安全性にケチがつき、批判でもされたらブランドとしては取返しがつかない。スタールがそんな顧客の企業に保証するのは「枕を高くして寝られること」だ。世界中のあらゆる厳しい規制をクリアしてみせる自信がある。そしてその先にある未来のサステナビリティへの第一歩を企業に指し示すことが出来るのだ。

コステロ氏の肩書は「ディレクター」だ。しかし、普通の会社とは違い、名刺にはサステナビリティとだけ書かれており、所属する部門も部も書かれていない。コステロ氏によると、サステナビリティはスタール社の社是となっているのだから、それをあえて部門化して細分化する意味はない。現在「サステナビリティ」に専門的にかかわるスタッフは彼を含めて六名で、皮革の専門家や化学技術研究者が中心だ。コステロ氏も化学者出身で博士号を持つ。水質管理の専門ライセンスをもつ人もおり、彼らが話すサステナビリティは決して雲をつかむような話ではない。二一世紀の皮革専門技術者たちは社会の動きと連動し来るべき社会にむけて大きなデッサンを描いてみせる現代の魔術師だ。

皮革づくりに精を出す人々は伝統的にずっと「魔術師」の役割を担ってきた。 西欧でも18世紀までは彼らの魔術師ぶりは知識のない人々によって時として人々に害を与える黒魔術として恐れられてもいたのだ。

魔術師から化学者へ

元来、日本で皮なめしにかかわっていた人々は、きわめて高度で化学者的な技術と職人技をもっていた。しかし残念なことにそれらが正当に評価されてきたとはいえない。その事情は18世紀あたりまでは欧州でも同様で、皮なめし人とは汚穢とされる動物の屍や人間の死体を取り扱うことを運命づけられてきた特殊な職能集団として蔑視されることが多かった。

だがその一方で、なめし人たちは時に医薬のスペシャリストとしても活躍してきた。動物の屍は食用になるだけではなく、肝臓や胆のうなどの器官から薬剤をつくることもできた。屍を解剖することで解剖学の知識も得られる。彼らのなかから外科医や獣医が出てくるのは半ば必然でもあった。

日本の皮田集団では、馬喰(ばくろう)とよばれる牛や馬の取り扱い専門家になる人びともいた。彼らは獣医の心得もあり、動物を疫病から守りよい動物を見分ける知識を持っていた。皮田集団には、伝統的に処刑にかかわる人びともいた。下級武士が罪人を斬首したのち、死体を片付けるのは彼らの役目でもあった。このため腑分けの経験も豊かで、人体組織にも詳しい知識をもっていた。日本ではじめて腑分けをしたのは杉田玄白ということになっているが、彼は皮田の古老に腑分けをしてもらい、それをオランダの医学書とつきあわせてチェックしただけだ。彼以前に腑分けはこのコミュニティでずっと続けられていたのだった。近世の医師や薬を調合する薬剤師たちは皮田集団から出現していたが、大名や将軍家も御用達にしていた薬屋もいた。これほど社会に貢献してはいたが、皮田集団だけが屍を取り扱うことを認められ、その「異能」ゆえに社会的にはケガレを負っているとして卑賤の身分におかれていた。一方、普通の人々はその異能さを畏怖しつつ利用するーそんなアンビバレントな関係でもあった。

伝統的皮なめし集団への畏怖は、日本だけに限らない。かつては欧州でも皮なめし屋と死刑執行人たちは同じカテゴリーにいれられていた。南ドイツでは、両者は通婚していただけでなく、ともに呪術的な力を認められてもいた。卑賤の人々として一般庶民と同じ酒場に出入りすることも許されず、一般庶民との通婚も禁じられていたものの、動物の屍から薬を調合し、民間医療をつかさどり、死を生に変えられる能力をもつ人々だった。一般の人々が彼らに異能の力を認めていたという点では、日本の事例に類似している。屍から皮を剥ぐという行為もさることながら、人々が忌み嫌う排泄物と格闘しなければならない人々でもあった。

酵素になめしに使う酵素をとるために犬やハトの糞尿を集めまくる。毛を原皮からこそげとるために、血や肉片にまみれて仕事をする。川に重い原皮を担いで真冬のさなかに凍るような水にさらし続ける。ぬるぬるした皮を、どす黒いタンニンの液体の浴槽に漬け込んでは取り出し、漬け込む。そんな単調な作業をくる日もくる日も重ねる。重い原皮を肩に担ぎ格闘する皮なめし人の肩は逞しくなるが、原皮やなめし剤の臭いが体につきまとい、黒ずんだ手足ですぐになめし人とわかる。アルザス地方の皮革産地の教会でも「悪臭がするから土曜日にはなめしの作業をすべてやめるように。匂いがきついので作業場の窓を閉めるように」とのお達しまでだされた。

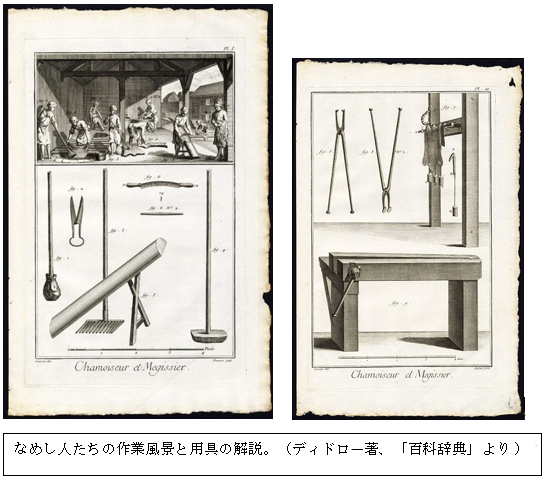

なめし人には秘密もつきまとう。なめしの技法は複雑で大事な企業秘密だ。差別される上にいろいろな「秘密」があるから、めったに打ち解けて外部の人々と話したりはしない。「あのひとたちは特別だから」などといわれて、よそよそしくされる。そんな皮なめし人に対する見方が西欧社会で変わってゆくのが一八世紀末だ。西欧の思想界に百科全書派が出現し、それまで秘密とされていた多くの職人の技術が解明され、「本」として出版されていったのだ。ヴォルテールやディドロ―、ダランベール、ルソーなど当代一流の知識人が協力して書き上げた「百科辞書」の出現だ。

退屈で古い知識をひけらかすだけの貴族サロンにうんざりした百科辞書派の哲学者たちは、村や町の職人や農夫たちがもっている実用的な知識に強く惹かれていた。それまでは、本といえば教会で読む聖書以外、一般人には考えられなかった。そんな時代、詳しい図解入りで実利的な知識を与える本、百科事典が出現した。まさに革命的だった。教会からは目の敵にされ発禁処分を受けて地下出版せざるをえなくなったくらいだ。投獄の憂き目にあう書き手もいた。だが、一度始まった運動は止めようもなかった。産業界はまさにこれらの実用的知識を必要としていた。万難を排して百科辞書を書き上げたディドロ―やルソー、ヴォルテールたちは、まさに先鋭的なカウンターカルチャー運動の旗手たちだったのだ。

呪術の園からの脱却

百科全書には「皮なめし」の項目もあった。使われる工具や桶、作業の内容や仕事場の様子などが詳細にイラストつきで説明されている。これで一般の人々もなめし人たちが何をしているのかがはっきりとわかる。革づくりには化学的な知識と経験が不可欠なことも明らかだった。こうなると、なめし人たちはもはや怪しげな魔術師ではなく、れっきとした化学者、技術者となる。

以来、皮革づくりと化学は分かちがたく結びつき、さまざまな技術革新が行われてゆく。一方、化学はそれ自身で合成の「革」すらつくりだしてゆく。二〇世紀にはプラスチックの発明によって合成皮革が登場し、安価な靴底がつくられるようになるのだ。この発明は高価だった靴の価格に劇的な影響を及ぼし、庶民でも何足もの靴を持つことができるようになった。合成皮革とクロム鞣しは靴の大量生産の時代を可能にした。

だが二〇世紀後半から二一世紀にかけては環境保全が強く叫ばれるようになる。洗浄やなめしに大量の水や化学薬品を使用してきたことへの反省が生まれ、環境負荷がかからないように産業廃棄物のリサイクルへと産業界全体が舵を切ってゆく。皮なめしには「環境負荷をかけない化学」「土にかえる革をつくる化学」が必要とされるようになってゆく。

かつては屍、腐敗、動物の排泄物などに囲まれていること自体が「ケガレ」とみなされたものだ。だが二一世紀には糞尿は適切に処理すれば安全でエコな素材となる。自然に腐敗させた天然のバクテリアや尿や糞に含まれる酵素を使う方が、エコで省資源、自然の理にかなっている。微生物や酵素などの化学の働きを上手に使い、柔らかい革で人体にアレルギーを引き起こさない革、すべてを土に帰すことができる革をつくる技術も開発されつつある。英国のリーズ大学ではプラスチックの一種のポリマーをビーズに塗ってビーズに汚れを吸着させて洗浄することを思いついた。ドライクリーニング業界はこれで使用する水の九〇パーセントを節減できるようになったし、同じ原理で原皮を洗浄する際に汚れを水で洗浄するかわりにビーズに吸着させることで大量に節約できるという。化学による産業界の変革はこれからの革の製造工程を大幅にかえてゆくことだろう。

「ピッグスキン」として蘇った日本の「白革」

全国の豚革の大部分を生産するのが墨田区だ。日本でなめされている牛皮の原皮はブラジルやカナダ、米国などから、ヤギや鹿皮は中国から、馬皮は欧州からきているものが多い。だが豚皮は国産を調達しやすいだけでなく、日本の豚皮の品質は世界的にもっともすぐれているとされる。東京では品川に大きな食肉工場があり、豚を屠殺してからハムなどにし、その原皮がすぐさま墨田区に運ばれ、加工されるからだ。つまり地産地消を地でいき、豚肉産業の場所と直結しているのが墨田区のピッグスキンなめし工場だ。浅草が昔から靴づくりを地場産業としていたのに対し、墨田区は革づくりを地場産業にしていた。

この地で先代から豚革をつくっている福嶋伸行さんのなめし工場を訪問してみた。彼も、その父親も、大学で化学を専攻した化学者だ。彼の工場ではクロムなめしを一切していない。エコレザーでタンニンなめしのみを扱っている。だが普通のタンニンなめしと異なり、彼のエコレザーは雪のように白い。

福島化学工業は豚革を加工製造している。取引先のなかには有名なデザイナーブランドやデパートなども並んでいる。福嶋さんのつくりだした革は、タンニンなめしを施され、「オルガノ」と名付けられた。この革をより白くキャンバス地のように加工して、インクジェットでプリントすることを思いついた。雪のように白い革は発色がよく、にじみにくい。クロムや化学薬品を一切使わないので肌にも優しい。「不可能といわれたタンニン鞣しの白地」に豚革で挑戦した自信の白は、エコレザーとしての世界基準を満たし、海外でも胸を張って売れる。

タンニンで白を出すために、福嶋さんはかなりの研究をした。なめし過程に使われるタンニンや油脂の材料の種類と調合を研究し、その過程で製造過程でのPh(酸性度)管理や、薬剤の投入タイミングを微細にコントロールする。それで革を白くすることに成功したのだ。企業秘密なのであえて特許はとらない。話を聞いていると福嶋さんの姿が現代の魔術師のようにみえてくる。そしてかつての姫路の白革が時代を超えて化学の力でピッグスキンとして生まれ変わったかのような因縁を感じた。だが、化学の進歩はエコレザーをつくりだしただけではない。皮ではない化石燃料からさえ革をつくりだした。いわゆる合成皮革だ。

合成皮革の誕生

天然革はつくるのに時間と手間がかかる。価格も高いので代用品の開発という動きがでてきても不思議ではない。一八五〇年代から登場した初期の人造皮革で知られたものはファブリコイド(Fabrikoid)だ。デュポン社がこれを買収し、一九一〇年から製造したのは、天然の布地に多層のニトロセルロースを塗布したものだった。自動車のシートや屋根などに使われたのだが、のちに有名な皮革製品メーカーとなるルイヴィトンはこのニトロセルロースに目をつけた。さっそくキャンバス地に塗り、軽くて防水効果のある旅行トランクを売りだして大儲けした。

第二次世界大戦後は、ノーガハイド(Naugahyde)など合成樹脂を塗布する合成皮革が作られ始めた。しかし通気性がなく、衣類や靴には不向きだ。次に登場したのは、デュポン社が開発した通気性の高いコルファム(Corfam)だ。コルファムは靴としての使用に耐えるよう、微細な穴をあけたポリウレタンでできていた。長持ちするのと光沢があってよごれが簡単におとせるのが利点だった。コルファムの登場以降、合成皮革開発の動きがさらに加速してゆく。

一九六〇年代後半から、日本の石油化学会社もこの競争に参入し、それまでの「チープな代用品」のイメージをかえる人工皮革を市場におくりだす。一九六四年には、化学の力を利用した「人工皮革」と銘打って、クラリーノやエクセーヌが日本のメーカーから発表されている。艶ありタイプやスエードタイプがあり、雨の日でも履け、衣服にも使える。

「人工皮革」は、高性能さによって需要を喚起した。靴だけでなく、軽さと染色の容易さも手伝ってファッション衣料や小物にも使われるようになった。人工皮革は今ではほとんどの車の内装にも使われている。もはや革の代用というよりそれ自体で括弧つきの「革」となったともいえるくらいだ。

皮革は「人工皮革」と相補的な関係にある

合成樹脂をつかったものは汎用性が高く大量生産もできる。皮革にとっては強敵だ。しかし悪いことばかりではない。革を補完してくれる素材でもある。地球上に人間が増えると、家畜の生産は間に合わない。肉を食べるためだけに育成された家畜の皮だけで靴やバッグ類、衣料への需要を満たすには限界がある。靴底までを革でつくっていると高くついて、二足目、三足目が買えなくなる。

私たちが日常履いている「革」靴は、たいてい安い。安く仕上げるために、合成樹脂でできた靴底に天然の革をアッパーの部分に糊づけしている。スニーカーにいたっては、アッパー部分のごく一部だけが革でつくられ、天然素材のラバー、合成樹脂とキャンバス地などが混合している。これはリサイクルには不向きな混合素材だが、多くの若者はこうしたスニーカーを好んで履いている。いろいろな形状の「バッグ類」でも、軽くて防水性がある合皮が喜ばれる。名だたるハイファッションのハンドバッグメーカーは、いずれも合皮と革を組み合わせたバッグを作って高値で売っている。

取手やショルダーストラップやバッグの縁取り部分にだけ天然皮革を使い、それ以外のほとんどの部分が塩化ビニールなどの「合皮」という代物だ。もはや革バッグでなく合皮バッグといってもいいくらいだ。カギ括弧(かっこ)つきとはいえ「革」として認められているのかもしれない。

高級ブランドのバッグや小物は、天然革のもつプレスティージを利用し、天然皮革を申し訳程度でもつけることでそのブランド価値を発揮している。合皮ならば数年で取っ手がぼろぼろになってしまうから、革をつかうことで全体を長持ちさせられる。だから天然皮革と合皮は相補的な関係にあり、天然の革は高位におかれる。だが、合成皮革が天然革を追い詰めることもある。自動車の内装につかう合成皮革がその好例だ。

「ミドリ」の憂鬱

ミドリオートレザーは一般にはほとんど知られていないが、日本でトップクラスのスケールの皮革会社だ。車の内装や座席用の革の生産では世界第三位だという。もっともミドリの皮革づくりの歴史はそれほど長くなく、戦後からだ。「ミドリ十字」とか「ミドリ安全」などと呼ばれ、元来は自動車工場の中で働く人々に革製の安全靴をつくっていた。現在は安全靴だけでなく車の座席の皮革をつくる会社として、ブラジルや上海、日本の山形市などでも工場を操業している。

海外では「Midori」という愛称で呼ばれ、海外の皮革専門家たちからは「日本の皮革会社というとMidoriしか思い浮かばない」などといわれる。恵比寿にある本社を訪問してみた。「自動車の革座席生産では世界第三位」であることを誇りながらも、革の話に移ると営業の人はなぜか憂鬱な表情だ。世界で人気のある日本車のトヨタや日産の工場のそばに現地工場をつくっている限り、世界第三位のミドリは安泰ではないのだろうか。ところが昨今の自動車業界には失望を禁ぜざるを得ない、と彼はいう。日本の自動車業界は天然皮革へのリスペクトを失ってしまっているからだ。

レザーシート会社は苦戦を強いられている。シートは乗り心地に影響し、摩耗が激しいものだ。だからこそ、本物の革でなければならない。超高級品は値段の点から難しいとしても、予算の範囲内で苦心して、できるだけよい革をつかい、乗り心地のよいシートを作ろうと心掛けている。ところが自動車会社はそれを評価しない。車のシートは安ければ安いほどいい、合皮だってかまわないとすらいう。これではあんまりだ。

だが自動車会社の言い分は、一般の人々は乗っても座席が天然革か偽物のレザーかわからない。それなら高いものをつかうだけ無駄だ。車検があるので同じ車を四年以上乗る人は日本にはあまりいない。大抵は革が擦り切れる前に車を下取りに出す。だから破れた合皮の座席に消費者がお目にかかることはあまりない。ならば安くて見てくれがよければ、少しくらい座り心地が悪くとも、長期使用に耐えずともいいじゃないか。そう自動車会社はいう。だが乗り心地は正直だ。断然運転者の疲れ方が違う。ミドリは自動車会社の見方に異議を唱える。革の座席は体に優しい。車の座席をつくる側として、合成革を座席に使うのは良心がとがめる。

ミドリはやるせない思いだ。レザーシートメーカーとしても存在意義にかかわる。世界第三位の大レザーシートメーカーでありながら、人工皮革との価格競争を強いられているなんて屈辱だ。「レザーシートは車の部品なんです。その部品の品質を低下させれば乗り心地が悪くなるのは明らかです。」質が悪いものを生産していてたとえ世界一位のシェアを成し遂げたとしてもそれがなんだというのか。チープな合成皮革で、すぐに破れたり擦り切れたりする座席づくりなら意味はない。すると自動車メーカーは、折衷案をだしてくる。全部革でなくてもいい。だが安くあげるために一部を合皮を使って仕上げてくれ。とにかく安くすることしか考えていない。

「やはり何パーセント以上天然革でなければ皮革シートといってはいけない」といった業界の基準づくりが大事だ。そうミドリは提案する。だが今のところ業界がその基準づくりに向かって進む気配はない。それ程合皮は日常的に使われているのだが、消費者である私たちからはそんな情報は隠されたままだ。

だがいわれてふと気づいたのは、私がそのとき履いていた靴の底も合成皮革でできていることだ。もし靴底も革でアッパー部分と靴底が手縫いで張り合わせてあるものならばおいそれと手が出せる代物ではなくなる。一方、合皮を好む人々もいる。なかには動物の皮を使っていないからいい、という「倫理的な主張」をする人もいる。安さや軽さ、倫理性において合皮は天然革に勝る点もあるのだ。

合成皮革は「革」?

皮は元来肉の添え物として生産される。牛や馬、羊を食べ、残った皮をつかって革をつくる。肉をとるには動物を殺さねばならない。それが耐えられないのであれば、肉を食べないことだ。それなら首尾一貫しているのだが、肉は食べているのに動物の革や毛皮は使ってはいけないという人々もいる。それは甚だしい欺瞞だ。

インドのベジタリアンのバラモンの女性に、こう質問をしたことがある。バラモンは一般に肉は一切食べないというが、履いているサンダルは革で出来ている。それはどう理屈をつけるのか。彼女は率直にその矛盾を認め、だからこそサンダルを履くときは「なるべくそのことは考えないようにしている」といった。バラモンにとって、動物の屍からできたものは不浄であるはずだが、いくら不浄といっても便利な革のサンダルや靴を捨てられない。だから彼らにとってベターな靴は完璧に合成皮革の靴のはずだ。案の定、彼女は「靴なら合成皮革で出来ているものを優先して買う。そのほうが安いし」という。

昨今は動物虐待への批判が欧米社会でも巻き起こっている。食肉産業ではできるだけ苦痛がすくないかたちで動物を殺すことが義務付けられている。棒でなぐって撲殺するなんてとんでもない。よい音楽を聞かせ、麻酔銃などを撃ってからすばやく処理をするべきだ。死の苦しみを出来るだけ味あわせないように、牛も安楽死させるべきだ、と。

私が以前訪問した英国の食肉産業の屠殺場でも、苦痛を少なくするために麻酔銃を使っていた。気絶させ、その間に手早く肉を捌いていた。屠殺場の敷地内には明るいギンガムチェックで彩られた丸太小屋風の建物があった。屠殺場の横にある加工場から直送されたフレッシュなハムやソーセージを売るためだ。おいしいので遠くから買いに来る人もいる。だが、牛を屠ったすぐ横で、その肉を「フレッシュだ」などといって喜んで食べるのは、考えてみれば非人道的なようにも思える。だから、犠牲になった動物のことを思いだして消費者が良心の呵責に苛まれないよう、生産者はそれなりの配慮を要求される。インターネット時代には、消費者ニーズによって屠殺の仕方までもが変わってきているのだ。

べジタリアンにとっての「革」は合皮?

ステラ・マッカートニーはビートルズのメンバーだったポール・マッカートニーの娘でファッションデザイナーだ。べジタリアンとして育ったので、動物を如何なる形でも傷つけないことをモットーとしている。そこで、クルエルティ・フリー、すなわち残虐さを伴わない高級ファッションを唱え、実行している。持続可能性やエコを考える時、動物の皮革や毛皮を一切使わずとも「女性が着たいと思う美しいデザイン」を作り上げられるはずだ。彼女のような人々にとって、合成皮革やプラスチックを使う事はもはや「安さ」の追求ではない。「倫理性」をもったブランディングの手段だ。

だが、大抵の人はここまで徹底出来ない。牛肉や豚肉を食べておいしいと思い、その屍からとりだした革を身につける。そのほうが、環境に負荷がかからないという見方もある。石油からできた合成皮革を衣類や靴やバッグに使うことは、エコの観点からいうともっと罪深いことにもなりかねない。石油化学産業は皮なめし産業よりはるかにリサイクル度が低く、そこからできる繊維類や塩化ビニールは皮革よりもっと多くの産業廃棄物を排出している。生産過程での環境負荷をいかに避ける努力をしているかは現代の企業にとって自社ブランドのイメージをつくりあげる重要な項目だ。このような倫理的規範はグローバルファッションにも当然影響する。

二一世紀のファッション産業では、ファスト・ファッションといわれることすら汚名となる。かつてファスト・ファッションの筆頭にあげられていたユニクロであっても「捨てられるような服はつくらない」と宣言し、自社で販売した衣類を回収しリサイクルしている。だが、多くの繊維には、綿や麻だけでなく多種類の合成繊維も混じっている。それが服を着やすくしていることもある。だが化学によって繊維や皮革を使いやすくすることはそのまま反自然にはならない、と彼らは主張する。化学とはそもそも、物質同士のつながりの構造を把握したり、その構造を変えてより使いやすくする研究だ。自然界に存在するものを使って、その配合をかえる。そして着やすい繊維やアレルギーがおこらない繊維にする。これも化学なのだ。人間は化学によって生活を改善してきた、とスタール社のコステロ氏はいう。

高級ブランドは革と「革」のブリコラージュ?

グッチやルイヴィトン、セリーヌ、シャネルなどの高級ブランドが次々に開発していったのが「軽さ」と「手軽さ」が売り物の塩化ビニールのバッグだ。これも合成皮革といえばいえないことはない。日本に姿をみせたのは一九七〇年代で、欧州などに旅行した若い女性たちなどが争って買い求めていた。その熱狂ぶりを見て、高級ブランドはすぐさまこれが儲け頭になると気づいてゆく。

当時若い日本のOLたちが買い漁った塩化ビニールのバッグは、ストラップなどに本物の高級革をすこしだけあしらっていたものだった。高級ブランドのモノグラムが本体に印字されていて、すぐにどのブランドかがわかる。軽くて持ちやすく、汚れにくく、しかも値段も総革のものよりずっと手頃だ。だが、日本のファッション批評家たちは、そんなOLたちを口を極めて批判した。ルイヴィトンの真骨頂はやはり革のトランクやスーツケースなどの「本物の」革製品だ。あんな塩化ビニール製のバッグは「本モノの」革の鞄を持っている「本モノの」金持ちが遊びでもつモノだ。たかがOLが、フランスでヴィトンを買えたといってはしゃいで持っているが、あんなものは本物じゃない。「本物を知らないで上流ぶっている哀れな輩」とばかりに悪意ある評論家たちは軽蔑の眼差しを向けた。

それから四〇年あまりの時がたった。だが、有名ブランドによる塩化ビニール製バッグの人気が衰えるきざしはない。むしろ進化し、成金だけでなく本物の金持ちにも大いにうけている。かつて日本の批評家たちが祭り上げたヴィトンの大型トランクにしても、実は木のトランクの上に塩化ビニールの革を張り付けたものだと、今日では多くの人が知るようになってはいる。ヴィトンがいち早くとりいれた塩化ビニールだけでなく、合成ゴムやエクセーヌなども今日ではハンドバッグにも多用されている。

しかも、ひとつのバッグのなかで併用される「ブリコラージュ」(つぎはぎ)化が盛んになっている。革をまったく使っていない、いかにも「チープな」感じのきらきらした透明のバッグすら、ヴィトンやシャネルのロゴをつけて売り出されている。わざわざグッチやヴィトンのロゴをひねってまがいもの風に、剽窃したかのように装うこともある。あたかも持ち主が下手な手書きでロゴを描き、ペンキが流れたかのように加工しているバッグもある。それが実は、本物のグッチやエルメス、ヴィトンだ。これらも高額で取引される。

かつて評論家たちが主張していた一〇〇〇万円以上する「本当の富裕層がもつ本革のヴィトンのトランク」もまた、派手な変化をとげている。渋い焦げ茶色に黒と白のヴィトンのロゴがはいった大きなトランクは、モノグラムが朱色と白が鮮やかな「シュープリーム」(Supreme)の色合いに変えられ、シュープリームのロゴとともに、木のトランクの上に張り付けられて塩化ビニールのシートを彩っている。塩化ビニール製の商品が革の「代替品」を超えた新たな価値を生み出している。

本物の革はニセモノの革によって引き立てられる

革は、どれほど質のよいものでも、それを引き立てる金具やアクセサリー、縫製の技術などのサポートがなければよい商品にはならない。そう言いきったリネアペレのディレクターの フルヴィア・バッチさんの言葉が思い出される。「プラスチックの発明によって私たちは今では3Dで形状をつくり、試してみることも出来ます。正確な靴の型をとることもできます。スニーカーには合成樹脂や合成皮革と革が混合してつかわれています。今やこのようなミックスは革の魅力をひきだすともいえるのです。」

彼らがめざす最終商品は、革一〇〇パーセントの製品だけではないにせよ、合成皮革や合成樹脂と比較すると、革には依然として高級イメージがつきまとう。だからブランドとしての価値をつける革は必要だ。「一部に使われた高級な革」が製品を引き立て品質を保証するのだ。

しかしどれほど高価であっても、環境を破壊したり、労働力を搾取したりして作られたものであってはいけない。それは二一世紀においてはその商品を高級品のカテゴリーからはずしかねないほど危険な落とし穴だ。

二一世紀におけるブランド商品には「倫理性」が欠かせない。途上国から先進工業国に売り込みをかけるときもこの倫理のハードルをクリアした証明書がなければ、到底「高級品」とは呼ばれない。二一世紀の皮革は「二十一世紀の倫理」を身にまとい、それをブランド力の一部としなければならないのだ。

>>>日本の革はブランディングできるか